今年6月、広島大学・半導体産業技術研究所に貴賓が訪れた。天皇の弟であり、皇位継承順位第1位の秋篠宮文仁親王だ。同親王は半導体生産に不可欠なスーパークリーンルームなどを視察した。このクリーンルームは、1989年に日本の大学で2番目に稼働を開始した国内半導体研究開発の中核施設である。皇族の訪問は、日本が半導体産業の復活にどれほど力を注いでいるかを示すものだと現地で評価された。

1980年代、世界の半導体市場の半分を占めていた日本は、米国との貿易摩擦や韓国・台湾の台頭により競争力を失い、急速に衰退した。2000年代には市場シェアが約10%まで落ち込み、存在感も薄れた。しかし、2020年代から日本は半導体を国家の命運を左右する問題と位置付け、復活に向けた取り組みを開始した。九州のTSMCや北海道のラピダスを軸に「シリコンアイランド」の再建に着手した。その背景には、1980年代の半導体全盛期を支えた広島大学や東北大学などがある。

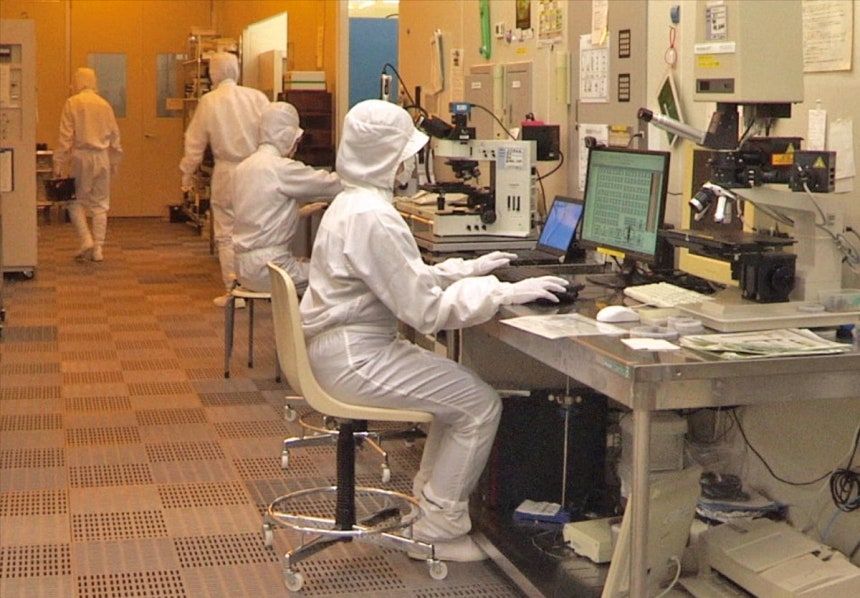

最近訪れた広島大学・半導体産業技術研究所のクリーンルームでは、500℃の高温と高放射線環境下でも動作するシリコンカーバイド(SiC)半導体集積回路の研究開発が進められていた。従来の電子機器は最高150℃、かつ放射線1kGy以上の環境では使用が困難だが、SiC集積回路はこの限界を大幅に拡大できる。黒木伸一郎副研究所長は「電気自動車などに使用される冷却不要の集積回路、金星探査などの宇宙開発、福島第一原発の廃炉作業ロボットなど、幅広い応用が期待できる」と説明した。

広島大学が本格的に半導体研究開発に取り組み始めたのは、1980年代のことであった。当時の日本半導体業界では「西の広島大学、東の東北大学」と呼ばれるほど、両大学が双璧を成していた。広島大学は半導体の3次元積層技術研究の拠点であり、現在の高帯域幅メモリ(HBM)の原型となる技術を生み出した。しかし、日本の半導体産業の衰退とともに、大学もその名声を失いつつあった。実際、広島大学はわずか5年前、クリーンルームの閉鎖さえ検討していた。大学内での地位低下と、年間1億円にも上る維持費がその理由である。

転機になったのは、与党・自民党が2021年に「半導体戦略推進議員連盟」を立ち上げたことだ。半導体を経済安全保障の要と位置付け、大規模な予算支援を要請した。政府は2021年から3年間で半導体分野に3兆9,000億円を投じ、さらに2030年までに10兆円の追加投資を決定した。この資金は、世界最大の半導体受託生産企業である台湾TSMCの九州進出にもつながり、また先端半導体の量産を目指す日本の「半導体ファウンドリー」ラピダスへの支援にも充てられている。

政府の全面的な支援は広島大学にも大きな活力を与えている。2023年、同大学半導体産業技術研究所を中心に、米マイクロンなど地元の半導体関連企業13社と広島県などの自治体が参加する産官学の連携組織「せとうち半導体コンソーシアム」が発足した。広島大学はこれに合わせ、最新の半導体研究開発設備を備えた「J-Innovation HUB」を新設した。600℃環境下で集積回路を評価するシステムや、100GHz級の高周波通信・デバイス評価設備を導入している。

広島大学の半導体研究開発復活には、企業の積極的な取り組みが大きく寄与している。同大学から5kmの距離に位置する、世界第3位のメモリ企業であるマイクロンの広島工場がその代表例だ。元々この工場は1980年代に日本の電子産業を牽引したNECの生産施設であったが、その後、NECと日立の合弁会社「エルピーダメモリ」に引き継がれ、2013年にマイクロンがエルピーダを買収して現在に至る。マイクロンはこの工場に約2兆円を投資し、先端DRAMの量産と並行して広島大学との共同研究開発に取り組んでいる。研究所で開発されたDRAM用材料を工場で活用するなどの連携も行われている。

マイクロンと広島大学は、日本の半導体産業を担う人材育成にも力を入れている。取材時には、マイクロン出身のエンジニアによる講義も行われていた。黒木副研究所長は「昨年からマイクロンのエンジニアが研究所で学生を指導している」と述べ、「昨年までは大学院の量子科学分野内の半導体コースであったが、今年からは半導体の独立コースを開設した」と説明した。学生はマイクロンのインターンシッププログラムにも参加できる。

近年では海外の大学との連携も顕著である。広島大学は2023年、日米間で締結された半導体提携パートナーシップに参加した。このパートナーシップには、広島大学、東北大学、東京工業大学、名古屋大学、九州大学など日本の5大学と、パデュー大学、ボイシ州立大学、ワシントン大学、ロチェスター工科大学、レンセラー工科大学、バージニア工科大学など米国の6大学が共同で取り組んでいる。

6月には、米アイダホ大学が広島大学にキャンパスを開設すると発表した。工学分野で米国の大学が日本にキャンパスを設けるのは初めての事例である。アイダホ大学のスコット・グリーン学長は「米国でも半導体人材の需要が高いが、アイダホ大学工学部単独ではその需要を満たすには不足すると判断したのだろう」と述べ、「広島大学との国際的な人材育成は、米国の国益にも資する」と語った。

コメント0