米トランプ政権の高関税政策などにより、戦後80年続いた自由貿易体制が揺らぐ中、ドル安を強制的に誘導する「第2のプラザ合意」は実現しないとの見方が示された。

大規模な金融緩和政策を主導した黒田東彦前日銀総裁は、プラザ合意40周年を迎えた22日、毎日新聞のインタビューで「そのような合意は今後ありえない」と強調した。

黒田前総裁は「40年前と異なり、今はユーロも対象にしなければならないが、ユーロは欧州連合(EU)加盟20か国が使用している。しかし、為替介入などの為替政策は各国が決定するため、EU加盟20か国との合意は実現できない」と説明した。さらに「そのため、トランプ大統領は為替政策の代わりに厳しい関税政策などを採ったのだろう」と付け加えた。

これは、トランプ政権が関税政策に続き、貿易赤字縮小のためにドル安政策に転じるとの観測が国際金融市場で広がっていることへの反応である。こうした見方は、ドナルド・トランプ米大統領の経済ブレーンとも言える大統領経済諮問委員会(CEA)のスティーブン・ミラン委員長が執筆した報告書で、プラザ合意のように貿易相手国を圧迫してドル安を誘導する合意を促す「マールアラーゴ合意」に言及したことから浮上した。

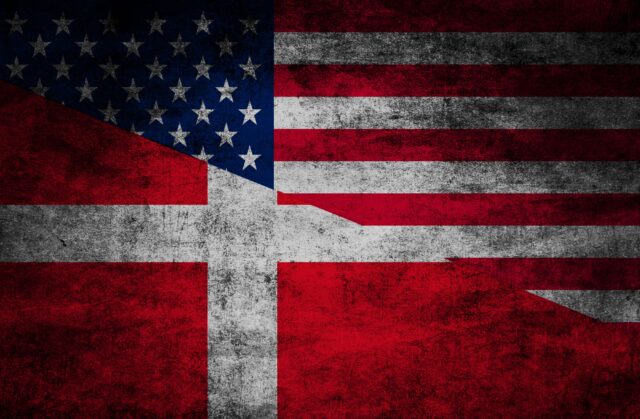

プラザ合意とは、貿易赤字と財政赤字という双子の赤字解消を狙った米国の圧力により、1985年9月22日にニューヨークのプラザホテルに集まった米国、日本、英国、フランス、西ドイツなど先進5か国(G5)の財務大臣が合意した大規模なドル売却などの決定を指す。

当時、合意前は1ドル240円台だった円相場は1987年末には120円台に急騰し、輸出企業から悲鳴が上がる中、日本政府は「円高不況」対策として過度な金融緩和を実施した。結果的に資産バブルが発生した。その後、1990年代初頭にバブルが崩壊し、日本経済は「失われた30年」を経験することになったとの評価がある。

プラザ合意の際の交渉に参加した行天豊雄・元大蔵省財務官及び国際金融局長は「米国の保護主義台頭に何かしなければならないという認識は、政界を含めて共有されていた」とし、「ただし当時は円が10~15%上昇することを想定していたが、円高の進行は止まらなかった」と時事通信に語った。

コメント0