米研究チーム、世界初のAI設計ウイルスを創製

AIがついにウイルスまで生み出した。

米スタンフォード大学の研究チームがAIを用いて設計した世界初のウイルスを作り出すことに成功したと、英科学誌『ネイチャー』が20日(現地時間)に報じた。

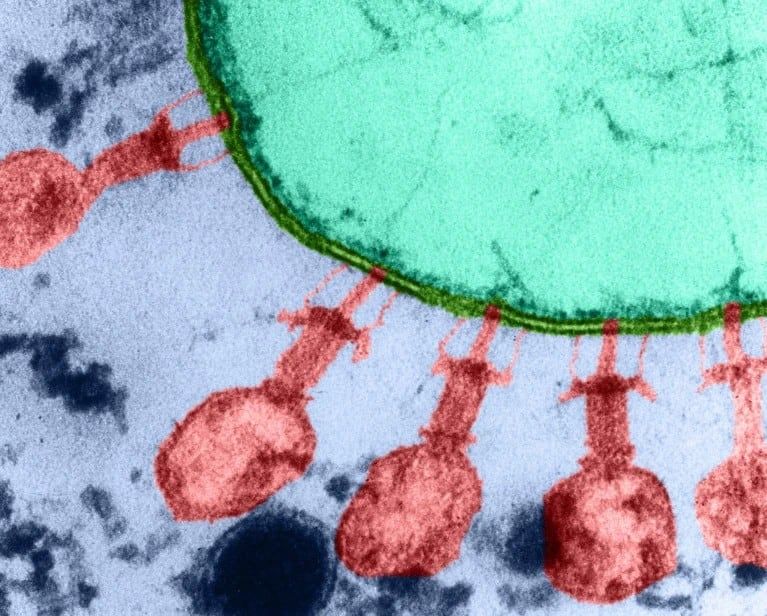

これまでAIでDNA断片やタンパク質を設計する事例はあったが、今回のようにAIが完全なウイルスの設計図を描き、そこから実際に生きたウイルスを生成したのは初めてだ。AIが設計したこのウイルスは、抗生物質が効かない大腸菌を攻撃・除去する用途に用いられたという。

耐性菌を標的にする「オーダーメイド型ウイルス」をAIが作り出した形であり、将来的には新たな抗生物質開発への道を拓く可能性がある。

AIでウイルスまで創製

『ネイチャー』によると、スタンフォード大学の計算生物学者ブライアン・ヒエ(Brian Hie)氏ら研究チームは、この研究成果を今月12日、論文公開サイト「バイオアーカイブ(bioRxiv)」に投稿した。論文はまだ査読を受けていない段階である。

AIによるDNAやタンパク質断片の設計は以前からあったが、ウイルス全体のゲノム設計は難題とされてきた。研究チームは「Evo(イボ)」と名付けた独自のAIモデルを開発し、単純なウイルス「ファージΦX174」を模倣して新たなウイルスを設計。その一部を合成し、多数の生きたウイルスの創製に成功した。このうち16種は大腸菌を攻撃・除去できた。

さらに3種の大腸菌株に対しても試験を行った結果、いずれもウイルスに破壊され消滅したという。

安全性と倫理への懸念も

コールド・スプリング・ハーバー研究所のピーター・クー氏は「今回の研究は、今日の技術で何が可能かを示す好例だ」と評価する一方、「AIを適切に活用するには人間研究者の関与とフィルタリングが依然として不可欠だ」と指摘した。

また、AIによるウイルス設計は倫理的問題を引き起こす恐れもある。ドイツのハイデルベルク大学の合成生物学者ケルスティン・ゲプフリヒ(Kerstin Göpfrich)氏は「いわゆる『デュアルユース・ジレンマ(dual use dilemma)』は生命科学研究に常につきまとう課題であり、悪用の危険を伴う」と警鐘を鳴らした。

デュアルユース・ジレンマとは、一つの技術や製品、ソフトウェア、または知識が民生目的と軍事目的の双方に使われ得ることから生じる倫理的・政策的な緊張を意味する。

研究チームは一方で「AIで多様なウイルスを創り出すことができれば、これを応用して新たな抗生物質を開発し、多様な疾患に対応できる」と強調。「この分野は必ず成長し、魅力的な未来を切り開く」と展望を示した。

コメント0