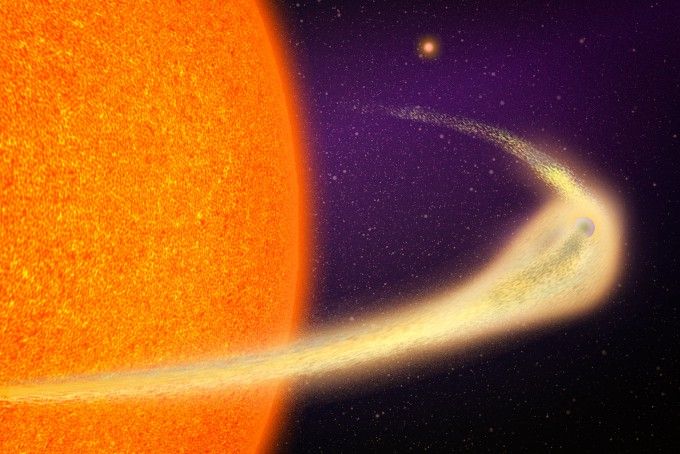

地球から約140光年離れた小型の系外惑星「BD+05 4868 Ab」が急速に崩壊し、全長900万キロに及ぶ塵の尾を形成している様子が捉えられた。研究によると、この惑星はわずか30.5時間の公転周期ごとに、地球のエベレスト山に匹敵する質量を放出しており、彗星のような特徴的な尾を引きながらその姿を消しつつある。

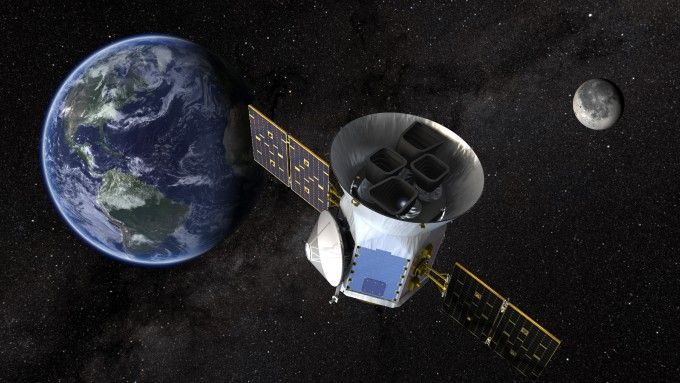

米マサチューセッツ工科大学(MIT)のカブリ天体物理学・宇宙研究所の研究チームは、NASAの「トランジット系外惑星探査衛星(TESS)」ミッションによってこの現象を観測し、その分析結果を22日付の国際学術誌『アストロフィジカル・ジャーナル・レターズ』に発表した。

TESSは、恒星の前を惑星が横切る際に起きる減光現象をとらえ、これまでに数千個の系外惑星を発見してきた「惑星ハンター」。今回注目されたのは、主星「BD+05 4868 A」の光が通常より長く減光状態を保っていたことだった。その原因として、惑星「BD+05 4868 Ab」が塵の尾をまとっており、それが恒星の光を遮る時間を延ばしていたことが判明した。

この惑星は水星より小さく、月よりやや大きい岩石型天体で、主星との距離は太陽と水星の間のわずか20分の1。表面温度は約1,600℃に達し、極端な熱によって鉱物が蒸発し大量の塵となって放出されている。研究チームは、彗星のような揮発性物質や氷は含まれていないと見ており、鉱物粒子が長く宇宙空間にとどまることで、あの特異な尾ができていると分析している。

BD+05 4868 Abは重力が非常に弱いため、質量を失うほどその重力もさらに低下するという悪循環にあり、今後100万〜200万年以内に完全に消滅すると予測されている。これまでに発見された約6,000個の系外惑星のうち、崩壊が進行しているものはわずか4つしかなく、いずれも塵の尾を伴っている。その中でもBD+05 4868 Abは地球に比較的近く、主星が発する明るい光のおかげで尾の成分解析も行いやすいという。

研究チームは、「この惑星の崩壊は、岩石惑星の内部構成を知る上で極めて貴重なケース」だとし、「太陽系外の惑星における多様性や、潜在的な居住可能性についての理解を深める鍵になる」と期待を寄せている。

コメント0