宇宙は本当に加速しながら膨張を続けているのか

韓国の延世大学天文学科と銀河進化研究センターのイ・ヨンウク教授の研究チームが、25年間定説とされてきた「宇宙の加速膨張理論」に正面から異を唱える研究成果を発表した。

この研究論文は10月16日(現地時間)、英王立天文学会が発行する国際学術誌『MNRAS』(Monthly Notices of the Royal Astronomical Society)の最新号に掲載された。

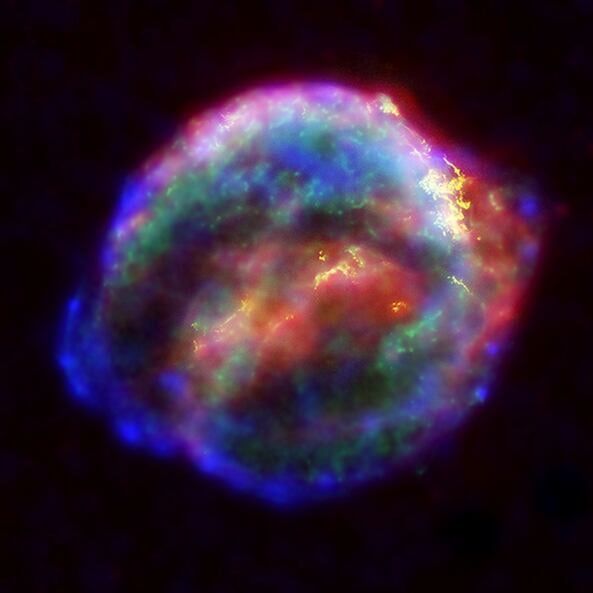

1998年、天文学者らは遠方銀河で爆発するIa型超新星の明るさを分析し、「宇宙は時間とともに加速しながら膨張している」と結論づけた。この研究は「ダークエネルギー」と呼ばれる未知の力が宇宙を押し広げている証拠とされ、2011年のノーベル物理学賞の根拠となった。

しかし延世大学の研究チームは、最新の観測データを再分析した結果、「宇宙は今も膨張を続けているが、もはや加速しておらず、すでに減速段階に入っている」との結論を導き出した。

宇宙膨張の速度を測定するため、天文学者たちは長年にわたりIa型超新星を「標準光源(standard candle)」として利用してきた。爆発時の明るさがほぼ一定のため、見かけの明るさから距離を算出できるからだ。

ところが延世大学の研究チームは、超新星の明るさが一様ではないことを発見した。爆発元となる恒星の「年齢」によって明るさが異なっていたのだ。若い星が起こした超新星は想定より暗く、年老いた星が起こした超新星はやや明るかった。従来の宇宙膨張研究では見落とされていた要因である。

研究チームが約300個の超新星とそれらの属する銀河を分析したところ、この現象は統計的にほぼ確実(約5.5シグマ、偶然である確率はほぼ0)であることが確認された。つまり、遠方銀河の超新星が暗く見えるのは単に宇宙膨張による距離の影響だけでなく、恒星の年齢といった天体物理的要因も作用しているということだ。

この結果を踏まえ、研究チームは超新星データを補正し再計算したところ、従来信じられてきた「ダークエネルギーが一定で存在する宇宙定数モデル」では整合しないことが分かった。代わりに、米国のDESI(ダークエネルギー分光観測装置)プロジェクトで提唱された「時間とともに弱まっていくダークエネルギー」モデルが、より観測データに適合したという。

すなわち「ダークエネルギーが一定の力で宇宙を押し広げ続けている」というこれまでの定説に代わり、「ダークエネルギーが次第に弱まり、宇宙の膨張速度が鈍化している」という新たな解釈が浮上した形だ。

研究チームは、今回の結果を他の観測データ「バリオン音響振動(BAO)」と「宇宙背景放射(CMB)」と比較検証した。BAOは宇宙初期に生じた物質の「揺らぎ」の痕跡であり、そのスケールから過去の膨張速度がわかる。一方CMBはビッグバン直後に残された光で、宇宙初期の状態を示す指標とされる。

これら三つのデータを総合解析した結果、これまで「標準宇宙モデル」として教科書にも記されてきた「宇宙は一定の速度で加速膨張している」という理論は、統計的に9シグマ(偶然である確率ほぼゼロ)の差で整合しないことが明らかになった。すなわち、宇宙はすでに減速段階に入っている可能性が極めて高いという。

研究チームはさらに、超新星データに未知の誤差が含まれていないかを確認するため、「光度進化のない(evolutionfree)宇宙論テスト」も進めている。これは、年齢が似通った若い銀河のみを対象に再分析することで、恒星年齢による明るさの差を排除する試みだ。一次結果は「宇宙はすでに減速膨張中」という延世大学の主張を裏づけているという。

研究に携わった延世大学のソン・ジュンヒョク博士課程研究員とチョン・チョル研究教授は、「今後5年以内にLSST探査望遠鏡によって約2万個の新しい超新星とその宿主銀河の年齢が測定されれば、より高精度な宇宙論研究が可能になるだろう」と展望を語った。

研究チームは、この結果が今後の検証で確定すれば、1998年のダークエネルギー発見以来27年ぶりに宇宙論のパラダイムが根本的に転換する契機になると期待している。ダークエネルギーの正体や「ハッブル緊張」、宇宙の膨張史・未来をめぐる研究に新たな展開をもたらす可能性があるという。

コメント0