初期宇宙で主に発見される未確認天体「小さな赤い点(little red dots, LRD)」を巡る天文学者たちの研究競争が激化している。現時点では、理論上提案された天体である「ブラックホール星(blackhole star)」である可能性が最も高い。

国際科学誌「ネイチャー」は15日(現地時間)、LRDの正体と進化過程を探る最新の研究結果を紹介した。2021年に打ち上げられた米航空宇宙局(NASA)のジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)の優れた観測能力により、人類はこれまで観測が困難であった宇宙誕生から約10億年後の姿を捉えることが可能になった。

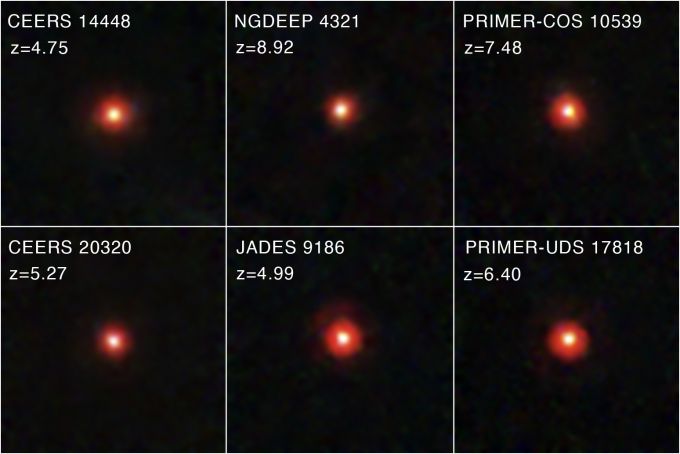

赤い光を放つことからルビー(ruby)とも呼ばれるLRDの存在は、2022年にJWSTが初めて捉えた。これまで知られている天体とは特性が異なり、科学者たちの疑問を呼び起こした。初観測からわずか3年でLRDに関する研究論文草稿が約200本、論文プレプリントサイト「arXiv」に掲載されるほど、注目が集まっている。

ドイツ・マックス・プランク天体物理学研究所のアンナ・デ・グラーフ研究員はネイチャーに対し「このような真に新しい物理現象を研究する機会は極めて稀だ」と語った。研究初期にLRDは成熟した銀河であると推測されていた。成熟した銀河は、星(恒星)が老化して赤みを帯びるためだ。

しかし、後続の観測結果では赤い点の直径が我々の銀河系の2%未満と非常に小さく、星の集まりである銀河とは考えにくかった。LRDは銀河と呼ぶには凝縮しすぎており、既知のブラックホールとは異なる光を放っていた。

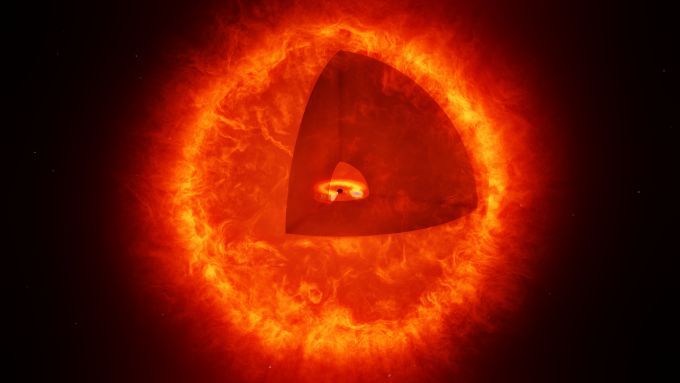

現時点ではLRDがブラックホール星である可能性が最も高い。これは通常の星のような核融合ではなく、ブラックホールによってエネルギーを得ると考えられる理論上の天体である。星の大気層に類似した高温高密度のガスに囲まれた活発なブラックホールとされる。ブラックホールは周囲の物質を飲み込み、明るい光を放つこともある。

米国・宇宙物理学複合研究所(JILA)の教授ミッチェル・C・ベゲルマン氏(Mitchell C. Begelman)のチームは、LRDが新生ブラックホールとそれを取り巻く巨大なガス塊からなるブラックホール星であるとする分析結果を7月に「arXiv」に公開した。初期宇宙で水素(H)が豊富な第1世代の星の一部が、巨大なサイズに成長した後に崩壊しブラックホールになり、外部の厚いガス層が新生ブラックホールを包み込んで「餌」を供給し、明るい光を発生させるという説明である。

デ・グラーフ研究員らが共著者として参加し、9月10日に国際学術誌「Astronomy and Astrophysics」で公開された研究論文によると、LRDから放出される光の分析結果は、ブラックホールのように極めてエネルギーが高く、かつ星の大気層に類似した暖かく高密度なガスに囲まれている必要があることを示しているという。これは、ガスに包まれたブラックホールであるブラックホール星モデルと一致する説明である。

LRDの正体のみならず、その進化過程と分布範囲を把握する取り組みも活発に進められている。9月17日に国際学術誌「Nature Astronomy」では、LRDが銀河中心部にある明るい銀河核「クエーサー」と関連しており、銀河の進化過程の一端を担っているという見解も示された。地球が属する銀河系もLRDから始まり、数十億年にわたって成長してきた可能性がある。

米アリゾナ大学の研究チームは、地球から約10億光年(1光年は光が1年間で進む距離)離れたLRDを3つ発見し、その研究結果を今年7月にarXivで公開した。これは、LRDが初期宇宙だけでなく成熟した宇宙でも現れる可能性を示唆している。比較的近いLRDを通じて、理論のより詳細な検証が期待される。

コメント0