哺乳類の中で最も大きく、最も長生きする種の一つで、最大寿命が200年を超えるホッキョククジラ(Balaena mysticetus)の長寿の秘訣は、優れたDNA損傷修復能力にあるという研究結果が出た。

米国のアルベルト・アインシュタイン医科大学のヤン・ヴィグ教授チームは30日、科学誌『Nature』でホッキョククジラと人間の線維芽細胞(fibroblast)を利用した遺伝子実験と突然変異誘発実験などを通じて、ホッキョククジラが長寿である理由は正確で効率的なDNA修復システムにあるという結論を得たと発表した。

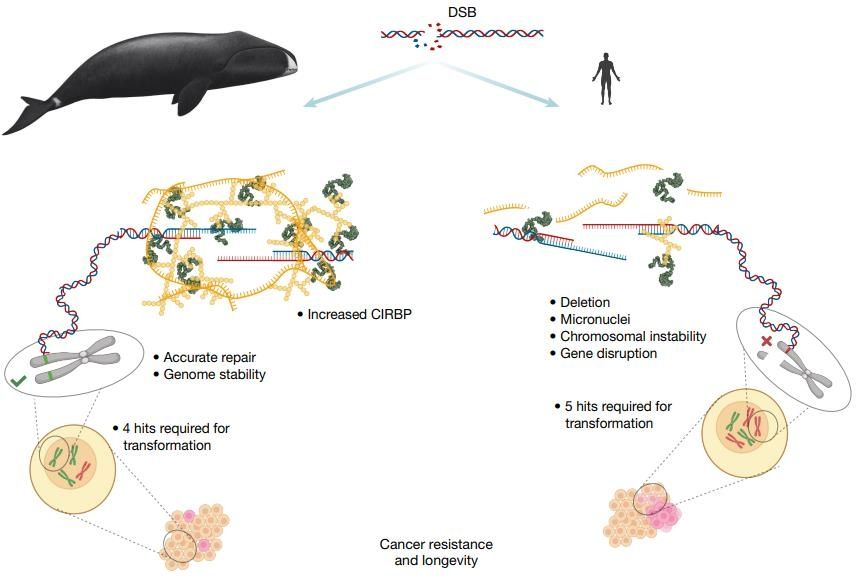

研究チームはこの研究がホッキョククジラが癌抑制のために腫瘍抑制遺伝子を追加で獲得するのではなく、DNA修復機能を強化してゲノム安定性を維持するという仮説を裏付けるものだと述べた。損傷した細胞を除去するのではなく、正確に修復する戦略が長寿と低い癌発生率の秘訣である可能性が高いと指摘した。

ホッキョククジラは哺乳類の中で最も大きく、最も長生きする種の一つで、寿命は最大200年以上、体重は8万kg(約88トン)を超えることも珍しくない。このように大きく長生きする動物は細胞分裂回数が多く、DNA突然変異発生確率が高く、その結果として癌発生リスクも高いと予想されてきた。

しかし、体が大きいにもかかわらず長寿のホッキョククジラのように、多くの細胞と細胞分裂が必ずしも癌と短い寿命につながるわけではない。このように動物の体の大きさと癌発生率との予想と実際が一致しない現象は数十年前から知られており、「ピートのパラドックス(Peto’s paradox)」と呼ばれている。

研究チームはホッキョククジラが長生きするためには癌と老化関連疾患を予防する非常に強力で独特な遺伝的メカニズムが必要だと指摘した。これまでその研究は主にゲノムと転写体(transcriptome)分析にとどまっていたという。

彼らはホッキョククジラと人間の線維芽細胞を培養し、癌細胞化に必要な遺伝子変化数を測定する遺伝子実験と、紫外線のようなDNA損傷・発癌刺激にさらす実験などを通じて、二つの細胞の癌細胞化可能性を比較調査した。

その結果、ホッキョククジラの細胞は人間の細胞よりも悪性腫瘍に変わるために必要な突然変異数は少なかったが、実際に突然変異が発生する頻度は人間の細胞よりもはるかに低いことが明らかになった。

研究チームはこれはホッキョククジラの細胞がDNA損傷にさらされる可能性はあるが、損傷したDNAが効果的に修復されることを示唆していると説明した。ホッキョククジラの細胞のDNA修復過程の分析結果、二本鎖切断(double-strand break)修復速度と正確性が非常に高いことが明らかになったという。

また、ホッキョククジラの細胞ではDNA修復に関連して「低温誘導性RNA結合タンパク質(CIRBP)」が高レベルで発現する現象も発見された。

このタンパク質を人間の細胞で過剰発現させるとDNA修復能力が向上することが確認された。CIRBPが過剰発現したショウジョウバエは寿命が延び、放射線耐性が向上した。

研究チームはこの研究はほとんどの癌が発生する上皮細胞(epithelial cells)ではなく線維芽細胞を使用した限界があるが、この結果は優れたDNA修復メカニズムがホッキョククジラの長寿に寄与するという仮説を裏付けると説明した。

続けてホッキョククジラのDNA修復メカニズムを基にした治療法を開発すれば、今後DNA損傷による遺伝子不安定性を減らし、癌や老化関連疾患のリスクを調整できる新たなアプローチになる可能性があると付け加えた。

コメント0