スイス・チューリッヒ大学の研究チームの研究結果によると、長年にわたり「氷の惑星」とみなされてきた天王星と海王星だが、実際にはガスと氷で構成された惑星とは異なる可能性がある研究結果が発表された。

科学専門メディア『ライブサイエンス』は、国際学術誌『Astronomy and Astrophysics』に掲載が承認されたプレプリント論文を引用し、この内容を報じた。

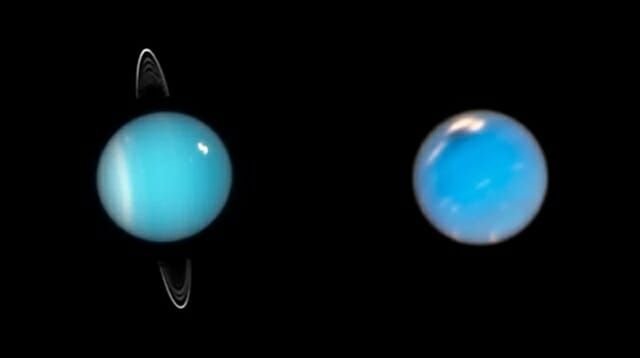

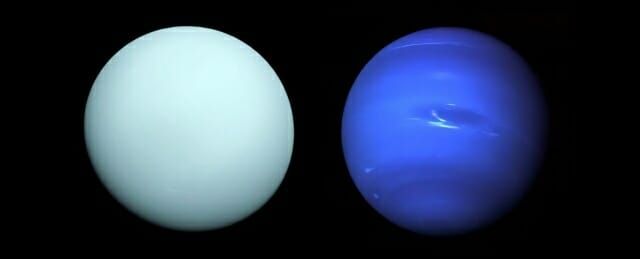

ハッブル宇宙望遠鏡が捉えた天王星(左)と海王星の合成画像(引用:NASA, ESA)

これまで、天文学者たちは天王星と海王星を「小さな岩石核を中心に厚い氷のマントルが覆う氷の惑星」と考えてきた。しかし、スイス・チューリッヒ大学の研究チームは「これらの惑星の内部で何が起こっているのか、ほとんど解明されていない」と指摘し、むしろ「岩石惑星」と呼ぶ方が適切だと述べている

最大の課題は、これらの惑星を直接探査したデータが極めて限られている点にある。

木星と土星は「カッシーニ」や「ジュノー」といった専用探査機によって研究されてきたのに対し、天王星と海王星は30年以上前の「ボイジャー2号」の接近飛行以来、直接探査が行われていない。

そのため、科学者たちは磁場や大気組成、衛星の軌道変化といった間接的な観測データから内部構造を推定せざるを得ない状況にある。

数十年にわたり、太陽系形成モデルは太陽系外縁部が水やアンモニアの氷などの分子で構成されていると説明してきた。これにより、天王星と海王星は「氷の巨人」と呼ばれるようになった。

今回の研究で、チューリッヒ大学のチームは従来の仮説や前提にとらわれず、天王星と海王星の内部構成を無作為に生成した多数のモデルを作成した。

その後、これらのモデルを実際の観測データと照合し、一致するすべてのケースをデータベース化した。

その結果、両惑星とも水素とヘリウムの割合が25%未満であることが判明し、これは既存の太陽系形成モデルの予測および惑星の密度と整合していることが確認された。

一方で、天王星と海王星の内部が実際にどのような状態にあるのかは、依然として完全には解明されていない。

例えば、天王星の岩石対水の比率は0.04(ほぼ全て水)から3.92(大部分岩石)まで幅広く分布しており、海王星についても岩石より最大5倍多い水が存在する可能性がある一方、水よりも2倍多い岩石が存在する可能性もあるとされる。

この結果が正しければ、「氷の惑星」という呼称はもはや適切ではない可能性がある。

惑星の質量の大半が岩石成分で構成されている可能性があり、木星や土星よりもはるかに小さい天王星と海王星が、むしろより多くの岩石物質を含んでいる可能性もある。

これは既存の太陽系形成モデルに対する挑戦を示している。

もしこれらの惑星が十分な岩石物質を集めることができたのであれば、なぜこれほど多くの岩石が太陽系の外縁部まで移動したのかを説明する必要がある。

この謎を解明するためには、天王星や海王星専用の探査機を打ち上げ、直接調査を行う必要があると同メディアは伝えている。

コメント0