米国の牽制を「恒常的課題」と判断

技術自立・輸入多角化に加え、BRICSなど友好国の拡大で影響力強化

中国が最近、米国を標的とした攻撃的な関税・貿易措置を相次いで発表している。対象は希土類、造船、農産物、防衛産業など多岐にわたり、かつて米中貿易摩擦で防御的立場を取っていた時期とは明らかに様相が異なる。

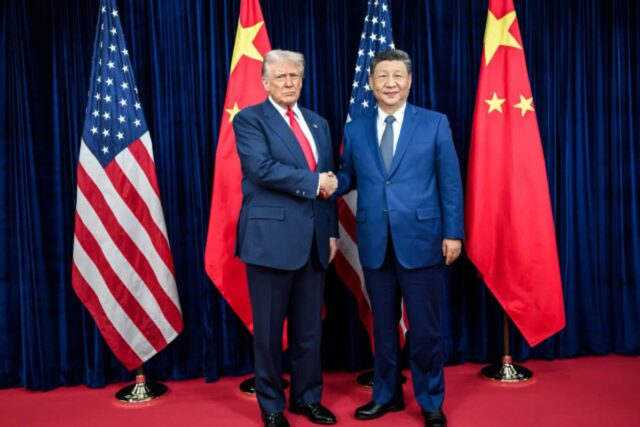

シンガポールの英字メディア「ThinkChina」は13日、この戦略転換について「中国は意図的な『衝突』を通じて均衡回復を図っている」と指摘した。中国の一連の動きは感情的な反応ではなく、「ゲームのルール」そのものを変えることを目的とした計算された行動だという。ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)は、「中国が対米強硬姿勢を強める背景には、最終的にトランプ大統領が折れるという確信がある」と報じた。

トランプ政権1期目の米中第1次貿易戦争当時、中国は米国の圧力に対し一定の時間を置いて対応していた。たとえば2019年5月、米国が2,000億ドル(約30兆円)規模の中国製品に15%の追加関税を課すと発表した際、中国が報復関税を発動したのは22日後だった。

しかし今年に入り、状況は大きく変わった。トランプ大統領が就任翌月の2月に対中関税圧力を強化すると、中国は即座に報復関税を発動した。多くの国が米国との交渉で守勢に回る中、中国は英国やスイス、スウェーデン、スペインなどの「第三国」に米国を呼び出し、休戦を引き出すなど、より主導的な姿勢を見せている。

さらに今月末の韓国・慶州でのアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議を前に、中国は先制的な経済措置を相次いで打ち出している。中国商務部は9日、希土類合金および関連素材の対米輸出を事実上禁止する水準の管理方針を発表した。世界供給の約70%を占める希土類は、米国の主力産業である半導体、電気自動車用バッテリー、軍需装備などに不可欠な素材である。

また14日には、商務部が造船分野を対象にした対米報復措置を発表し、ハンファグループの米国関連会社5社を制裁対象に指定した。さらに先月、中国は米国の大豆収穫期にもかかわらず、新規の購入契約を一件も結ばなかった。

こうした「即時報復」を超える「先制攻撃」に踏み切った背景には、米中間の力関係の変化に伴い、中国が米国と対等に渡り合えるとの自信を強めていることがあるとみられる。新型コロナウイルス流行以降、中国の先端製造・技術分野は急速に高度化した一方、米国は政治の分断や財政負担、社会的対立の深刻化に直面している。WSJは「中国は、米国が長期的な貿易摩擦に耐える余力を欠いていると判断した」と伝えた。実際、トランプ大統領は今年、中国製品に100%を超える高関税を課したものの、中国が報復関税や希土類輸出規制で対抗した結果、市場が混乱。5月には関税の大幅な撤回・猶予を余儀なくされた。

中国は「第2次貿易戦争」に備え、制度面での準備を進めてきた。中央集権的な統制と管理品目の拡大を柱に、希土類の輸出管理体制を整備。昨年末には「二重用途(民生・軍事両用)物資輸出管理条例」を制定し、鉱物輸出の管理権限を商務部に一元化した。今年2月以降は、対米輸出規制の対象となる希土類品目をさらに拡大している。

また、大豆の輸入では米国への依存度を約50%から引き下げ、今年は輸入量の約7割をブラジル産が占めた。米国による技術・資本封鎖に対抗して技術自立や株式市場の管理を強化し、BRICSや上海協力機構(SCO)などの枠組み拡大によって「緩衝地帯」を形成するなど、自国の影響力を広げている。

中国の強硬姿勢の背景には、「米国の対中圧力はトランプ政権に限られない」との認識もある。中国は第1次貿易戦争の直後から、米国の対中政策が政権交代の有無にかかわらず「不変の戦略」と判断しているとされる。ThinkChinaは「米国への不信感、欧州の対中技術規制への同調、日本の台湾問題への関与などが重なり、『防御一辺倒では現状を打開できない』という認識が中国内部で広がっている」と報じた。

コメント0