人生はまっすぐな直線や滑らかな曲線で進むわけではない。生きている間に我々は何度も曲がりくねった道を経験する。老化も同様だ。体は徐々に老いるのではなく、3回にわたって急激な老化段階を経ることが知られている。認知機能を司る脳はどうだろうか。

脳には異なる機能を担う複数の領域がある。これらの領域は白質神経線維束(white matter tracts)を通じて情報をやり取りする。白質神経線維束はニューロン(脳神経細胞)から長く伸びた神経繊維、すなわち軸索(axon)が集まった電線束のような構造だ。この接続網がどのように構成されているかによって認知機能も変わる。しかし、この「脳神経接続」構造が生涯にわたってどのように変化するかはこれまで明確に知られていなかった。

イギリスのケンブリッジ大学の研究チームが新生児から90歳までの3,802人の脳の磁気共鳴画像(MRI)を基に、脳回路が生涯にわたってどのような変化を経験するかを分析し、国際学術誌『Nature Communications』に発表した。脳の磁気共鳴画像は水分子を構成する水素原子の流れを追跡して脳の神経接続構造を把握するものだ。脳の水分子は神経繊維と同じ方向に移動する傾向がある。

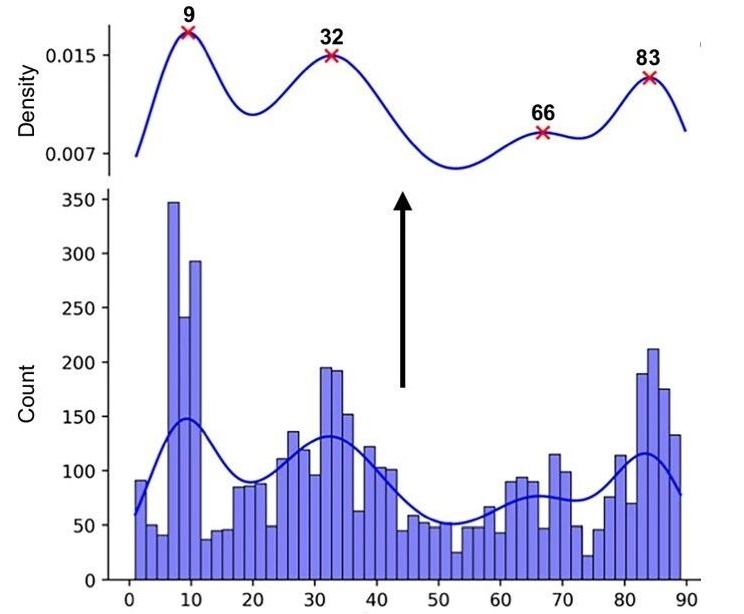

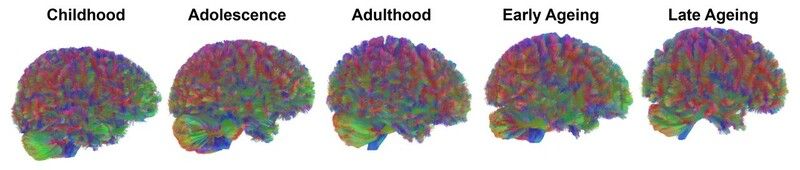

これによれば、人間の脳接続構造は生涯にわたって5段階を経て、新しい段階に移るたびに脳接続構造を再構成する4回の転換点(成長、成熟、老化、衰退)を迎える。転換が起こる時期は9歳、32歳、66歳、83歳頃だ。

脳の青春期は9歳から20年続く

第一段階(出生〜9歳)は脳接続網を構築する期間だ。この段階では脳領域間をつなぐ白質神経線維束がより長くなったり複雑になったりする傾向が見られる。これは脳の効率を低下させる方向に作用する。研究チームは「この時期には情報が脳領域間を移動するのに時間がかかる」と述べた。

成長しさまざまな経験をすることで、使わない接続は徐々に消え、実際に必要なものだけが残る。研究を主導したアレクサ・ムズリー研究員は「脳は効率が低下することを承知で、ピアノを学ぶようなさまざまな学習に役立つようにできるだけ多くの種類の接続を作っているようだ」と述べた。

一方、第二段階(9〜32歳)では正反対の現象が見られる。脳の回路が短くなり、情報がある領域から別の領域に伝達される時間が短縮される。つまり、脳の効率が高まる。研究チームは思春期の始まりに起こるホルモンの変化の影響だと推測している。この変化は計画や意思決定能力、記憶力などの認知機能の向上につながる。我々の体の思春期は短いが、脳の青春期は20年以上続き、30代前半にピークを迎える。

次の段階である成熟期は32歳から66歳までだ。脳の生涯で最も長い期間である。研究チームは「この段階でも脳は依然として変化しているが、その程度ははるかに弱い」と述べた。いわば停滞期だ。この段階では脳領域間の接続網の効率が徐々に低下し始める。

しかし、変化を引き起こす要因はまだわからない。研究チームは人々が30代に結婚や昇進など人生の重要な転換点を迎える時期であることと関連があるかもしれないと述べた。研究に参加していないキングスカレッジロンドンのカティヤ・ルビア教授(認知神経学)は、年齢を重ねるにつれて起こる自然な現象かもしれないと述べた。

60代中盤から弱まる脳神経接続網

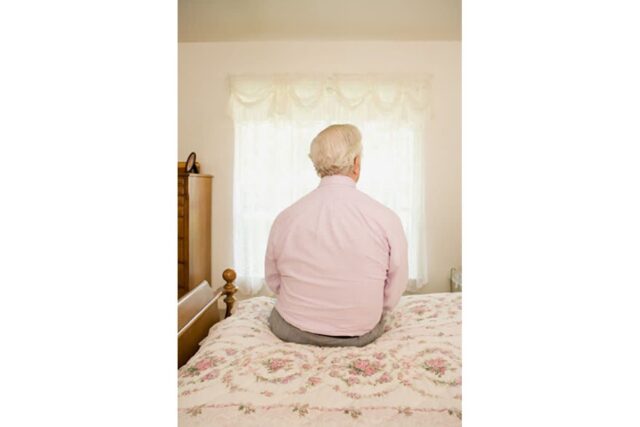

第四段階である66〜83歳は老化が始まる期間だ。白質が退化し始めることで脳神経全体の接続性も弱まる。特に同じ脳領域のニューロン間の接続は相対的に安定しているが、異なる領域のニューロン間の接続は大きな変化を経験する。領域ごとにモジュール化する傾向を示す。研究チームは平均して66歳前後に脳接続構造に明確な変化が現れると述べた。研究チームは「この時期は認知症を含む全般的な健康問題が発生するリスクが高まる時期であることを考慮すると興味深い現象だ」と説明した。

最後の段階である83〜90歳は老化が進行し、本格的に機能が衰退する期間だ。この段階では脳領域間の直接接続が弱まり、交差点のようにハブ役を果たす特定の部位を経由して情報が伝達されるケースが増える。

研究チームはこのような脳の変化の流れを理解することで、精神的健康問題がなぜ通常25歳以前に発生するのか、そしてなぜ65歳を超えると認知症にかかるリスクが特に高くなるのかを理解する手助けになると期待している。

研究に参加していないアメリカのミネソタ大学のリック・ベッチェル教授(神経科学)は「興味深い研究結果だ」と述べ、「しかし結論を裏付けるにはもっと多くのデータが必要だ」と付け加えた。

コメント0