ウラン不使用、中国の砂漠でトリウム原子炉の実験に初成功

中国は海のない甘粛省ゴビ砂漠に建設したトリウム溶融塩原子炉で、世界で初めてトリウムをウラン燃料に転換する実験に成功した。

今回中国が実験した原子炉は、トリウムを「高温の液体塩(溶融塩)」とともに原子炉に注入し、核分裂を起こして発電する新型の原子力システムだ。溶融塩が冷却材として機能するため、海水を使った冷却が不要で、海辺に原子炉を建設する必要がない。西側諸国が技術的な壁にぶつかって断念した次世代型原子炉の開発に、中国が成功した形となった。

中国科学院(CAS)は1日、ゴビ砂漠のトリウム溶融塩実験炉(TMSR)でトリウムを注入し、世界初となる実験データを取得したと発表した。国営新華社通信は「ウラン鉱石の代わりにトリウムを燃料として使用する、世界で唯一稼働中の溶融塩原子炉だ」と報じている。

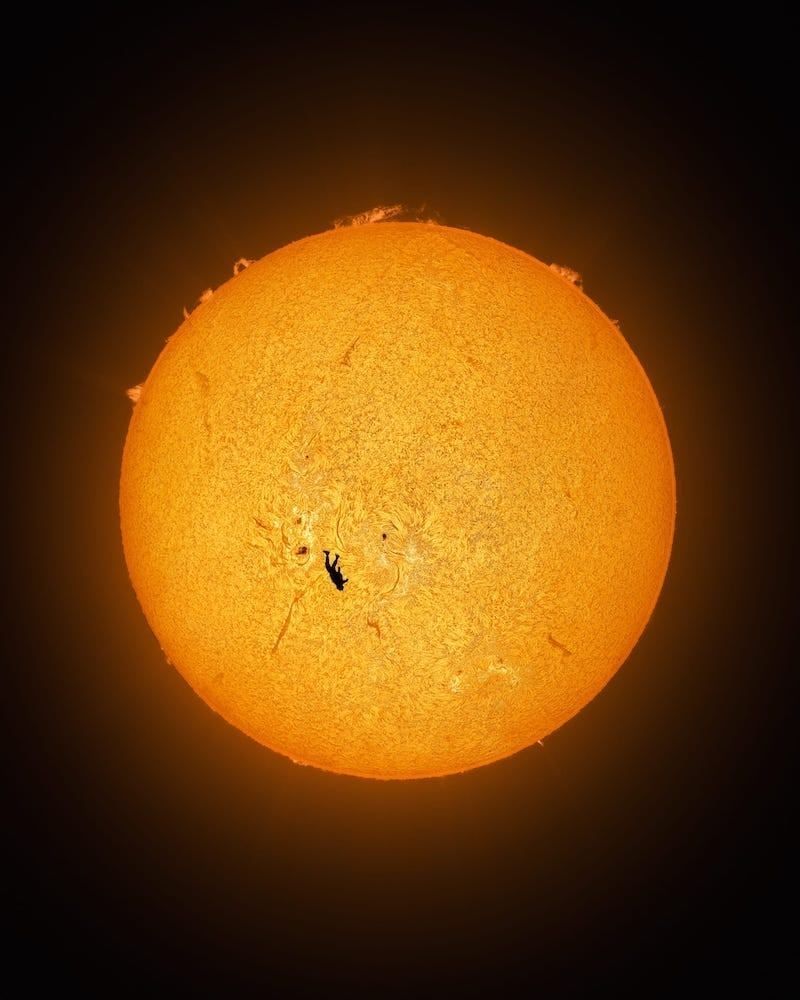

トリウム(元素記号Th)は放射能が低い銀白色の金属で、自然界では岩石中に含まれている。中国のトリウム鉱石埋蔵量は28万6000トンで、インド(34万トン)に次ぐ世界第2位。理論上、1000年以上使用できる量とされている。

トリウム自体は核分裂を起こすことができないが、その原子核に中性子を衝突させて核分裂性のウラン233へと変換するのが、トリウム溶融塩原子炉の中核技術である。内陸部にも原子炉を建設でき、ウラン原子炉よりも高い発電効率を持つ点が大きな利点だ。放射性廃棄物も少なく、安全性も高いとされる。このため、第4世代の先進的な原子力システムとして注目されており、しばしば「鉛を金に変える錬金術」にもたとえられる。

しかし、この構想を実際に実現するには、いくつもの技術的な壁が立ちはだかる。トリウムをウランに変換する過程では、極めて精密な制御技術が求められるためだ。アメリカは1965年、テネシー州の国立研究所に溶融塩実験炉を建設したものの、技術的課題を克服できず、最終的に研究を中止した。

一方、中国は2011年に「未来先端核分裂エネルギー」プロジェクトの一環として開発を推進し、100を超える研究機関・大学・企業が参加。核心素材や装置の国産化に成功し、技術開発を一気に加速させた。

中国の成功により、原子力発電のあり方そのものが変わるとの見方が出ている。従来の原発は冷却材として大量の水を必要とするため、水資源が豊富な海沿いに建設されてきた。水が枯渇すれば、炉心が過熱して溶融する危険がある。上海応用物理研究所の専門家は新華社に対し「トリウム溶融塩原子炉は高温の液体状溶融塩を冷却材として使用するため、大型の圧力容器や大量の冷却水を必要としない」と説明し、「核燃料を“高温の塩”に入れて発電する仕組みで、安全かつ効率的だ」と述べた。同研究所の李晴暖副所長も「トリウム溶融塩原子炉は運転を止めずに燃料を補給できるため、燃料利用効率を高めるだけでなく、放射性廃棄物も大幅に削減できる」とし、「原子炉を地下に建設し、完全な遮蔽システムを備えられるうえ、常圧で作動するため爆発の危険もない」と科技日報に語った。

現在、中国は実験炉→研究炉→実証炉という三段階の戦略を通じて、技術の確立を進めている。今回成功した原子炉は実験的な性格を持つため、出力はわずか2メガワットにとどまるが、2035年までに100メガワット級の実証プロジェクトを完成させることを目指している。 すでに中国が産業・軍事両面での転用を視野に入れているとの見方もある。国営造船企業の江南造船は2023年、世界初となる原子力コンテナ船の設計を発表し、その動力源として溶融塩原子炉を採用した。 また、溶融塩原子炉を原子力空母に搭載する計画も浮上しているという。

コメント1

上尾のビリーマ―チン

溶融塩は腐食性が高いのではないだろうか? 配管、熱交換器の交換が大変そうな気もしますが、如何でしょう?