地球の平均気温が上昇し温暖化が進む中、最近南極大陸の氷が増加したという研究結果が発表されたと、科学専門メディア「ライブサイエンス」が13日(現地時間)に報じた。

中国の上海交通大学の研究チームは、米航空宇宙局(NASA)の衛星データを用いて20年以上にわたる南極大陸の氷河の変化を追跡した。研究結果によると、全体的に南極大陸の氷は減少しているものの、2021年から2023年にかけて、それまでに失われた南極の氷の一部が回復したことが明らかになった。

この研究結果は、中国科学院が発行する国際学術誌『サイエンス・チャイナ・アース・サイエンシズ(Science China Earth Sciences)』に掲載された。

氷河が融解すると海面に流れ込み、海面上昇の大きな要因となるため、氷河の変化を観測する研究は重要視されている。

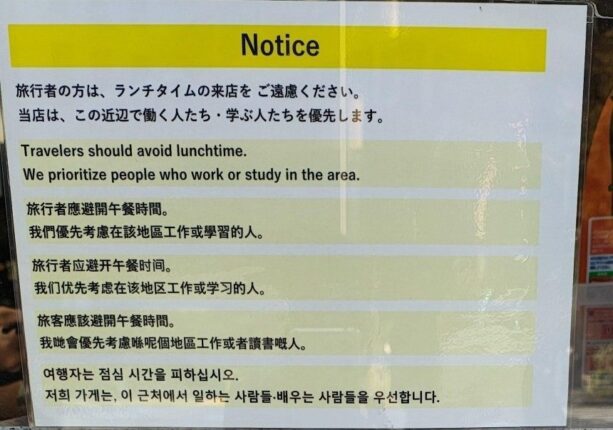

引用:Science China Press

研究結果によると、2002年から2020年にかけて南極では継続的な氷河の損失が発生したという。詳細には、2002年から2010年までは年平均約810億トンが失われたのに対し、2011年から2020年には約1,570億トンが消失し、減少速度が加速した。しかし、2021年から2023年にかけては南極の氷河が年平均約1,190億トン増加する傾向が見られた。

ただし、研究チームは最近の氷の増加について、地球温暖化が逆転したのではなく、一時的な異常現象だと説明している。氷河増加の原因は、南極大陸での降水量増加に伴う氷の生成量増加という異常現象によるものだと判明した。この増加傾向は2024年初頭以降に鈍化し、今年の氷河量は氷が増加し始める直前の2020年とほぼ同水準であると推定されている。

英国ノーサンブリア大学の環境科学研究者トム・スレーター氏は、「これは特に異常なことではない」と述べ、「温暖な気候では大気がより多くの水分を保持できる。このことが、最近東南極大陸で発生した大雪のような気象現象の可能性を高める」と指摘した。なお、スレーター氏は今回の研究には参加していない。

気候変動は地球全体が均一に温暖化することを意味するわけではないため、単一の地域で地球温暖化の状況を判断することはできない。また、これまで南極の気候状況は北極と比較して比較的安定していた。しかし、ここ数年でこの状況に変化が生じていると、海外メディアは伝えている。

コメント0