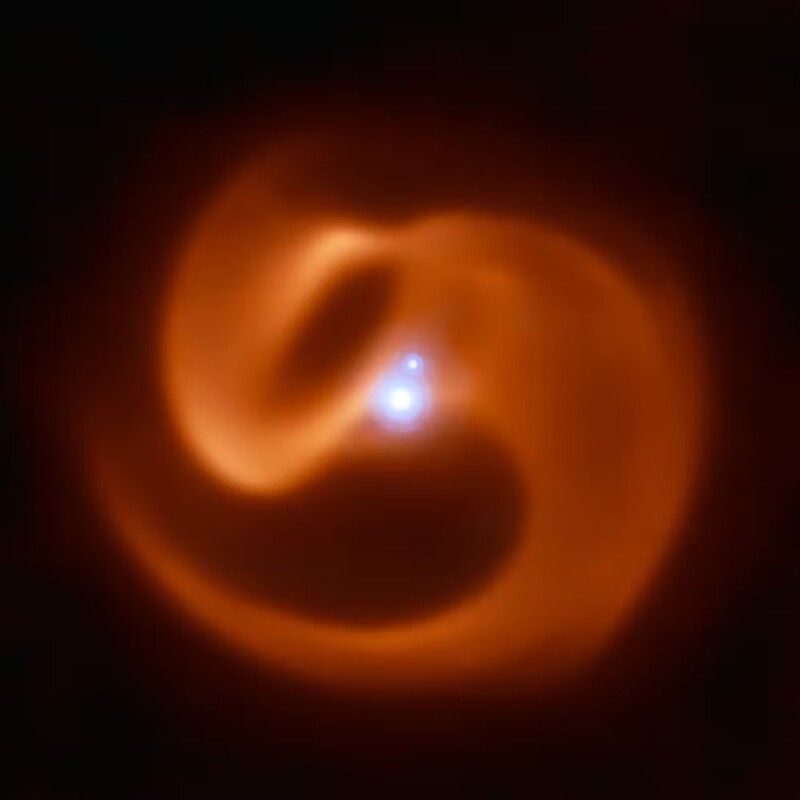

死にゆく二つの星が放った塵が、まるで太極図のような螺旋を描いた。その光景を捉えたのはジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)の中間赤外カメラ。地球から8000光年離れた宇宙の彼方、星雲「アペプ」で起きていた壮絶な現象が明らかになった。

この星雲の正体は、終末を迎えつつあるウォルフ・ライエ星を含む三重星系。星の質量が太陽の10倍を超えると、その最期は超新星爆発となる。その前段階にあたるウォルフ・ライエ星では、強烈な放射圧によりガスと塵が外層から噴出され、宇宙空間にクラゲのような星雲が形成される。

通常は二つの星が組になって公転するため、直線的に放出された塵が軌道運動によって渦をなし、優雅な螺旋模様を生み出す。

しかしアペプでは、その想定を超える三つの星が一つの系を成していた。2018年、欧州南天天文台の超大型望遠鏡(VLT)がこの星雲を初めて発見した際、その姿が自らの尾を噛むヘビに似ていたことから、古代エジプト神話の混沌と破壊の神「アペプ」にちなんで命名された。

当初、研究者たちは大きな主星とそれを取り巻く小さな伴星による二重星系と推定していたが、ジェームズ・ウェッブ望遠鏡の再観測によって、三番目の星の存在が明確になった。しかもその星は、他の二つの星から放たれた塵の流れに「穴」を開けていた。

データサイエンスの専門家であるベンジャミン・ポープ教授は、「アペプは風車のように整った星雲に見えると予想していたが、実際は想像を超えたカオスだった」と語る。

二つの星はほぼ対等の力で恒星風を噴出し、巨大な円錐状の塵雲を形成。両者の距離は地球と太陽の100倍に相当し、193年かけて1周する広大な軌道を描いていた。

さらに離れたところにいた三番目の星も、偶然映り込んだわけではなく、実際にこのシステムの一部であると判明。この星が放つ恒星風は、他の星が創り出した塵雲に亀裂をもたらし、構造そのものを「破壊」していた。

研究チームは、「二つの星が放った恒星風が衝突してできた衝突風星雲を、第三の星が『削る』という構図はこれまでに例がない」と明かす。

かつては最も小さかった第三の星が、長年にわたる質量放出の結果、今や三つの中で最も重くなっていたという。

まるで宇宙が編み出す一篇のドラマのように、3つの星が「創造と破壊」の共演を演じていた。

コメント0