人類はどうして「二足歩行」できるようになったのか?

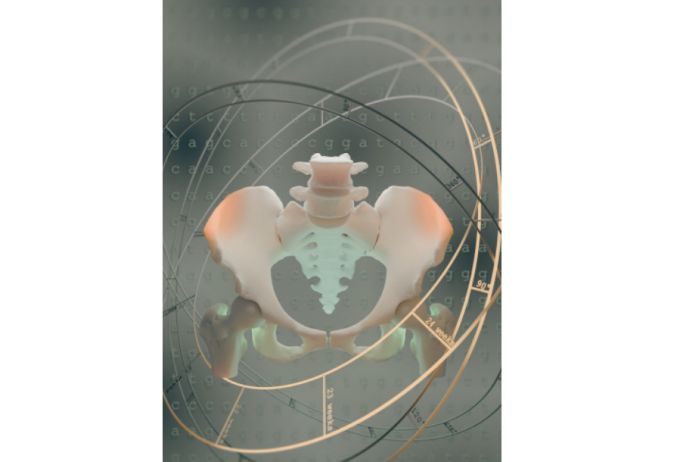

人間が、ゴリラ、オランウータン、チンパンジーなど他の類人猿と大きく異なる最も顕著な特徴の一つは「二足歩行」である。この二足歩行が可能になった理由は、骨盤を構成する扇状の大きな骨である腸骨(寛骨)に生じた二つの構造的革新にあることが、初めて解明された。

米ハーバード大学の人類進化生物学教授であるテレンス・カペリーニ氏率いる研究チームは、組織学的・解剖学的・機能的ゲノム的解析手法を用いて、人間の腸骨が他の類人猿の腸骨とは異なる構造へとどのように進化したのかを確認し、その研究成果を27日付の国際学術誌「ネイチャー」を通じて発表した。

人間の腸骨は、直立して二本の足で歩行できるよう体を支える骨盤を構成する骨の一つである。人間の腸骨は縦に短く、横に広がった扇状の形をしている。内臓を支えると同時に、二足歩行を可能にするために体幹のバランスを保つ役割を果たしている。これに対し、他の類人猿の腸骨は後方に長く、左右は狭い。これは木登りや四足歩行に適した形だとされている。

研究チームが人間と類人猿の腸骨の違いを分子レベルで調べた結果、まず軟骨形成に差があることが分かった。人間の腸骨にある軟骨の成長板は左右に広がる方向へ伸びていた。一方、他の類人猿では腸骨が上下に長い形となるように成長することが明らかになった。つまり、人間の腸骨の成長板は、他の類人猿のものに対して直角を成す向きにあるということだ。

もう一つの重要な違いは、腸骨が形成される位置と時期である。人間の腸骨の骨化過程は、他の類人猿の腸骨や人間の他の骨の骨化過程とは異なることが明らかになった。骨化とは、軟骨などが硬い骨へと変わる過程を指す。他の類人猿の腸骨や人間の他の骨では、骨の中央から一次骨化が始まり、骨の両端に二次骨化が生じて軟骨細胞が骨へと変わる。これによって成長は速く進み、手足などが長くなるのだという。

これに対し、人間の腸骨では、腸骨の後方と外側で骨化が起こる。腸骨の外側にある線維細胞や軟骨膜細胞が、骨形成を担う骨芽細胞に分化し、腸骨の形成に関与するという特徴が確認された。また、骨の発達時期にも違いがあり、人間の腸骨は人間の他の骨や他の類人猿の腸骨に比べて骨化過程の開始が遅いことが明らかになった。

このような構造的革新は、分子レベルで相互に連結していることも確認された。研究チームは、人間の腸骨の発達過程で活性化される数百個の「調節配列」を特定した。調節配列とは、遺伝子発現の量や速度を制御する領域を指す。人間の腸骨では、「SOX9–ZNF521–PTH1R」と「RUNX2–FOXP1/2」といった骨形成関連の遺伝子が相互に連関しながら機能し、成長板・軟骨細胞・骨芽細胞の発達を統合的に調節していることが明らかになった。すなわち、遺伝子の統合ネットワークや腸骨の発達時期、成長する位置や方向が、現代人の腸骨に固有の形態と機能を形づくったことを示している。

研究チームは「人間の腸骨における主要な形態学的変化が、人間に二足歩行能力をもたらした」とし「骨の形成方向、骨化の起こる位置、そしてその進行の遅延が人間の腸骨特有の形態を生み出したことを確認した」と述べた。また「今回の研究は、人間を定義づける核心的な特性である二足歩行をゲノム的アプローチから検証し、人類理解を深めた点で大きな意義を持つ」と付け加えた。

コメント0