今年3月、宇宙船の不具合で国際宇宙ステーション(ISS)に足止めされ、9か月ぶりに帰還した米航空宇宙局(NASA)の宇宙飛行士スニータ・ウィリアムズ氏(59)が、帰還後わずか数か月の間に深いしわが刻まれるなど急速に老け込んだ姿を見せ、話題となった。

アインシュタインの特殊相対性理論によれば、高速で移動する物体では時間の流れが遅くなる。この理論を当てはめると、時速約2万7,000キロで地球上空を周回するISSで生活する間、老化はわずかに遅れるはずだ。しかし実際には逆の現象が確認され、宇宙には時間の遅れ効果を上回る老化促進の仕組みが働いている可能性が浮かび上がった。

無重力状態、高濃度の放射線、長期間の隔離などが宇宙飛行士の体に負担を与える要因とされている。例えば無重力下では筋肉や骨が弱まり、心臓や血管も衰える。英国サウスウェールズ大学のデミアン・ベイリー教授(人体生理学)によると、宇宙では毎月骨と筋肉のおよそ1%が失われるという。

宇宙は究極の人体ストレス試験場

米カリフォルニア大学サンディエゴ校の研究チームは、宇宙で細胞レベルの老化が加速する現象を確認し、その成果を国際学術誌「セル・ステム・セル(Cell Stem Cell)」に発表した。

研究によると、宇宙飛行は血液の健康と免疫機能を担う造血幹細胞(HSPC)の老化を速めることが分かった。造血幹細胞は骨髄に存在する未成熟の細胞で、赤血球や白血球、血小板などすべての血液細胞を生み出す役割を担っている。

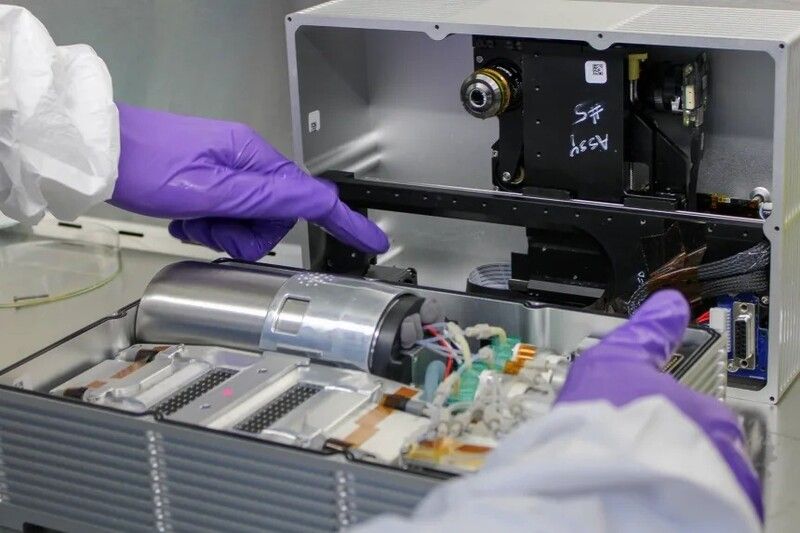

研究チームは2021年から2023年にかけて4度にわたり、培養した幹細胞をISSに送り、変化を調べた。

その結果、宇宙に送られた幹細胞は新たな細胞を作る能力を一部失い、老化の指標とされる染色体末端のテロメアが急速に短縮する様子が観察された。

テロメアは染色体の両端でDNAを保護する役割を果たす塩基配列部位で、細胞分裂のたびに少しずつ短くなるため、老化の程度を測る指標の一つとされている。

研究を主導したカトリオナ・ジェイミーソン教授(サンフォード幹細胞研究所所長)は「宇宙は人体にとって究極のストレス試験場だ」と述べ、「微小重力や宇宙放射線などのストレス要因が幹細胞の老化を加速させることを示す極めて重要な結果だ」と強調した。

ジェイミーソン教授は米NBCニュースの取材に「宇宙では地上の10倍の速さで老化が進む」と語っている。

通常は使用しないエネルギーまでも消耗

NASAはすでに2015年から2016年、一卵性双生児を対象とした研究で、宇宙滞在が遺伝子発現やテロメアの長さ、腸内細菌叢に影響を与えることを明らかにしていた。今回の研究はそれを細胞レベルで詳しく追跡したものである。

今回の研究で32日から45日間宇宙にさらされた造血幹細胞は、普段使われないエネルギーまで消費し、再生能力の根幹である休止・回復力を失った。その結果、新しい細胞を生み出す力が弱まる一方、染色体末端を保護するテロメアの短縮などDNA損傷の兆候が顕著になった。

さらにエネルギー生産を担うミトコンドリアでは炎症やストレスの痕跡が現れ、通常は休眠状態にある「ダークゲノム」までもが活性化した。ダークゲノムの活性化は免疫機能を損ない、疾患リスクを高め、老化を加速させる要因となる。

ダークゲノムとはタンパク質をコードしないDNA、すなわち機能が十分に解明されていない非コード領域を指し、人のDNAの50%以上を占め、古代のレトロウイルスの痕跡も含まれる。人類のDNAの約8%がこれに該当するという。ジェイミーソン教授は「強いストレス下ではこの領域が目覚め、幹細胞を死のスパイラルに追い込む。結果として細胞は急速に老化する」と説明した。

一方で、宇宙にあった幹細胞を再び地上環境に戻すと、損傷を受けた細胞の一部は回復し始めた。研究チームは「適切な処置を施せば細胞を再び若返らせる可能性がある」と指摘する。

研究チームは次の段階として、実際の宇宙飛行士にも同様の分子変化が見られるかを調べる予定だという。また今回の成果はがん研究への応用も期待されている。がん患者の幹細胞には、宇宙で観察されたものと同様のストレス関連の変化が確認されているためである。

コメント0