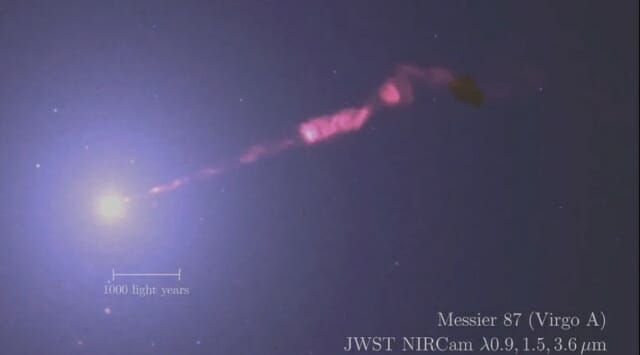

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)が、地球から約5,400万光年離れた巨大銀河「メシエ87(M87)」の中心にある超大質量ブラックホールから、主ジェットとは反対方向に噴き出す「逆ジェット」の姿を鮮明に捉えたと、科学専門メディア「ライブ・サイエンス」が15日(現地時間)に報じた。

今回の観測により、ブラックホール中心部から強力な主ジェットとは逆向きに放出される微弱な光の流れが確認された。この成果をまとめた論文は、国際学術誌アストロノミー・アンド・アストロフィジックス(Astronomy & Astrophysics)に掲載された。

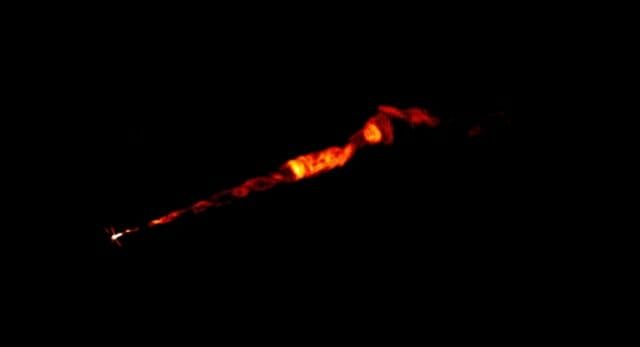

巨大銀河メシエ87の中心には、太陽の約65億倍の質量を持つ超大質量ブラックホールが存在する。このブラックホールからは、光速に近い高エネルギー粒子(亜原子粒子)の流れが噴き出しており、米ニューメキシコ州の巨大電波望遠鏡群「VLA(超大型干渉電波望遠鏡)」による過去の観測では、長さ約8,000光年に及ぶ二重らせん構造を持つことが確認されている。

スペイン・アンダルシア天体物理学研究所の天文学者で論文の共同著者であるヤン・レーダー氏は、「M87のジェットは地球から比較的近く、全波長域で非常に明るいため、ジェット物理を研究する上で理想的な実験室だ」と述べている。

このブラックホールは、2019年にイベント・ホライズン・テレスコープ(EHT)によって史上初めて直接撮影されたブラックホールとして世界的な注目を集めた。その後の研究で、このブラックホールは光速の約8割という超高速で自転しており、周囲の磁場がわずか数年のうちに劇的に変化していたことも明らかになっている。

これまでジェットの観測は、電波・可視光・紫外線・X線・ガンマ線といった波長域で行われてきたが、電波と可視光の間に位置する赤外線帯の詳細構造は確認されていなかった。

今回、研究チームはJWSTの近赤外線カメラ(NIRCam)が2024年6月に撮影したM87の画像をもとに解析を実施した。まず銀河全体の光をモデル化して除去し、恒星や塵、背景銀河の影響を取り除いた上で、ジェットのみを抽出した。その後、4つの赤外線波長帯でジェットの個々の構造を識別することに成功した。

短波長の2枚の画像では、銀河中心近くにあるHST1と呼ばれるジェットの最も明るい部分の一つを高解像度で捉えた。これは、過去のX線観測で2つの発光領域から成ると推定されていた構造であり、今回初めて赤外線画像で確認された。

さらに長波長の画像では、主ジェットとは逆方向にC字形を描くように放出される淡い「逆ジェット」が明確に映し出された。研究チームは「逆ジェットは電波画像でも確認されているが、今回の赤外線観測で得られた鮮明さは非常に印象的だ」と述べている。

レーダー氏は、「複数の波長域で継続的に観測を行うことで、ジェットが宇宙環境とどのように相互作用しているのか、またジェットやその反対側に噴き出す物質がどのような成分で構成されているのかをより深く理解できるだろう」と語った。

コメント0