地上と宇宙の電波望遠鏡を連携し

50億光年先のクエーサー「OJ 287」を捉える

天文学者がブラックホールを撮影することに初めて成功したのは2019年だった。

地球各地の電波望遠鏡8基を連携させた「イベント・ホライズン・テレスコープ(EHT)」を用い、約5,350万光年離れた楕円銀河M87の中心に存在する超大質量ブラックホール(SMBH)を捉えた。

続いて2022年には、銀河系の中心にある超大質量ブラックホール「いて座A*」の撮影にも成功している。

そして今回、天文学者たちは互いに公転する二つのブラックホールの撮影に世界で初めて成功した。

重力によって結びついたブラックホールの「ペア」が、実際の画像として確認されたのは史上初である。

ブラックホールとは、重力が極めて強く、光すら脱出できない超高密度天体を指す。

一般的に、太陽よりもはるかに大きな恒星が核融合エネルギーを使い果たした後に崩壊し、超新星爆発を経て形成される。

M87銀河中心のブラックホールは太陽質量の約65億倍、いて座A*は約400万倍に相当する。

ブラックホールには通常の天体のような物理的表面はなく、かわりに「事象の地平線」と呼ばれる境界が存在する。

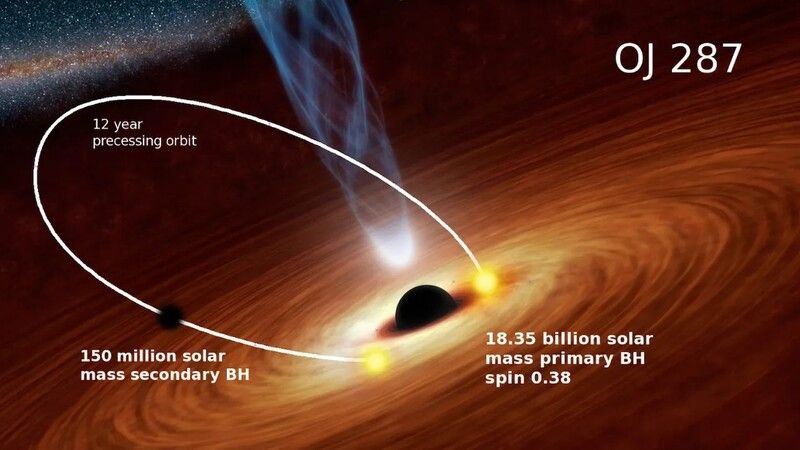

太陽の180億倍と1億5千万倍のブラックホール

フィンランドのトゥルク大学を中心とする国際研究チームは、地球から約50億光年離れたクエーサー「OJ 287」でペアを成すブラックホールの電波画像を撮影することに成功し、その成果を国際学術誌『アストロフィジカル・ジャーナル』に発表した。

2019年の初撮影以降、画像化されたのはいずれも単独のブラックホールであり、今回は初の二連系ブラックホールの観測となる。

クエーサー(Quasar)とは、ブラックホールが周囲の物質を吸い込み、その際に放出される莫大なエネルギーによって強く輝く天体で、中心には太陽質量の10億倍を超えるブラックホールが存在する。

「OJ 287」の明るさが12年周期で変動することから、以前より研究者たちは内部で二つのブラックホールが互いに公転していると考えてきた。

19世紀に初めて発見された「OJ 287」は、太陽と地球の距離の300兆倍を超える遠方にあるが、アマチュア天文家でも観測可能なほど明るい。

この天体が本格的に注目されるようになったのは1982年。トゥルク大学の大学院生アイモ・シランパが光度の周期的変化を発見して以降である。

その後、NASAの系外惑星探査衛星「TESS」のデータを通じて、二つのブラックホールの存在が直接確認された。

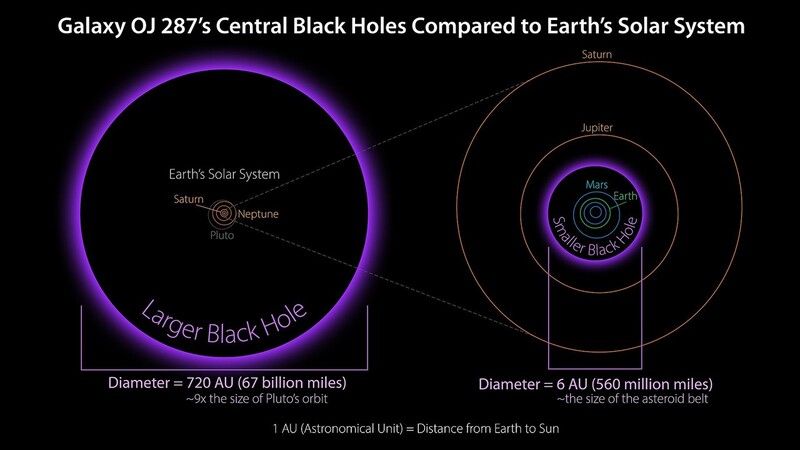

一方は太陽質量の約183億5,000万倍、もう一方は約1億5,000万倍。大きなブラックホールは巨大な降着円盤に囲まれ、小さなブラックホールは12年の公転周期の中でこの円盤に2度衝突し、強烈な光を放出する。

ただし、これまでの観測では解像度が不十分で、二つのブラックホールはひとつの点としてしか捉えられなかった。

それぞれを分離して確認するには、約10万倍の解像度を持つ電波観測データが必要だった。

1万年後には一つに合体か

研究チームは、ロシアの宇宙電波望遠鏡衛星「ラジオアストロン」が残した超高解像度(12マイクロ秒角)の観測データを解析し、ついにこの謎を解いた。

ラジオアストロンは地上の電波望遠鏡と連携して、宇宙を基盤とする超長基線電波干渉計(VLBI)として機能。

地上から最大35万kmの軌道を周回し、地球~月距離の半分に相当する19万kmの「仮想望遠鏡」を形成していた。

研究チームはこの観測網が2014年に取得した電波地図から「OJ 287」のデータを抽出し、ついにブラックホールのペアを分離して画像化することに成功した。

論文の筆頭著者であるマウリ・バルトネン教授は、「異なる位置にある二つのブラックホールから強力なジェットを放出していることを確認できた」と述べている。

観測では、二つのブラックホールから異なる形状のジェットが噴出している様子も確認された。

小さいブラックホールから放たれるジェットは、まるで庭のホースがしなうように湾曲しており、大きなブラックホールの周囲を高速で公転しながら尾を振るように噴射されている。

研究チームは、小さいブラックホールが今後数年のうちに速度と方向を変え、ジェットの形が多方向に変化する様子が観測できると予想している。

また、二つのブラックホールは重力の相互作用によって、およそ1万年以内に合体する可能性が高いとみられている。

コメント0