研究チーム「氷殻の減少で海の圧力が低下し、水が三重点に達する可能性」

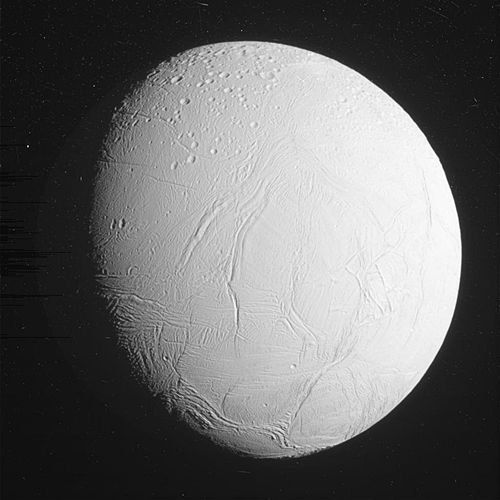

土星の衛星エンケラドゥスの表面下に、沸き立つ海が存在する可能性を示す研究結果が発表されたと、宇宙科学メディア「Space.com」が報じた。研究論文は24日、国際学術誌「ネイチャー・アストロノミー」に掲載された。

これまでの研究では、太陽系外縁部に位置する氷の衛星は完全に凍結しているわけではないとされ、氷の地殻と岩石の核の間に海がある可能性が指摘されてきた。地球では水のある場所には多くの場合生命が存在するため、こうした「隠れた海」は地球外生命を探す上で有力な候補とされている。

米カリフォルニア大学デービス校の地球物理学者マックス・ルドルフ氏の研究チームは、数億年規模でエンケラドゥスの氷殻の厚みが変化することで発生する力に着目し、内部海の存在可能性を検証した。

ルドルフ氏は「表面と地下海をつなぐ割れ目が形成され、生命が存在し得る海から液体の水が宇宙空間へ噴出し得るのかに特に関心があった」と説明した。

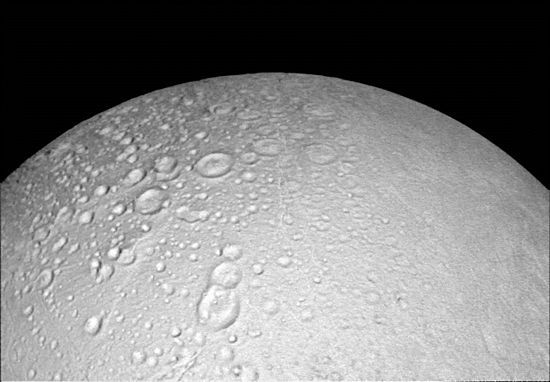

研究チームは、氷殻が厚くなると圧力が増し、その過程でエンケラドゥスに見られるタイガーストライプと呼ばれる地形が形成されるとの先行研究を参照した。

今回の研究では、氷殻が下部から溶けて薄くなった場合に何が起きるのかを調べた。例えば、同じ土星の衛星ミマスでは、軌道に現れる揺らぎが氷の下に隠れた海の存在を示唆しているとされる。ミマスの表面には古い地形が残っていることから、この海は約1,000万年前に形成された可能性が高く、他の衛星との相互作用により氷殻が溶けて生まれたと推定されている。

研究者らは、氷殻が薄くなると地下海にかかる圧力が低下することを確認した。ミマスやエンケラドゥス、天王星の衛星ミランダなど小型の氷衛星では、この圧力低下によって、水が固体・液体・気体として同時に存在し得る特定の温度と圧力の組み合わせ「三重点」に到達する可能性があると指摘する。この結果、氷殻が約5kmから15km薄くなると、海水が氷殻近くで沸騰し得るという。

ルドルフ氏は「これは低温環境で起こる特殊な沸騰現象で、台所で水を100度以上に加熱した際の沸騰とは異なる」と述べ「摂氏0度に近い温度でも沸騰が起き得る。仮にその環境に生命が適応できれば、生存は十分可能だろう」と加えた。

一方で、天王星のティタニアのように直径600kmを超えるより大型の氷衛星では、氷が溶けて圧力は低下するものの、水が三重点に達する前に氷殻が割れる可能性が高いと研究チームは推定している。

コメント0