旧ソ連が1980年代に投入した核推進弾道ミサイル潜水艦タイフーン級(正式名称Project 941 Akula)は、全長175 m、居住水中排水量約48,000トンという航空母艦級の巨体を誇り、合計6隻が1981年から就役して冷戦期の戦略核抑止を担った。

主兵装はR-39 SLBM20基で、各ミサイルに多弾頭独立目標再突入システム(MIRV)を組み込み、最大で200発超の核弾頭を運搬できた。射程は約1万 kmに達し、米国本土やNATO中枢を海中から直接狙える設計だったため、数週間にわたり水深下で静かに潜航しながら強大な報復力を確保した。

船体は2つ以上の圧力殻を並列に組み合わせたユニークな多重構造で、万一の爆発や亀裂が発生しても他区画への損傷を抑える冗長性を確保した。さらに強力な浮上推進装置と強化艦首により厚い氷を破砕し、北極海の氷下を進出して発射位置を秘匿する極地戦向け性能を備えた。

内部区画は160名が120日間生活できる空間を確保し、居住ブロックには休憩室やトレーニングルームだけでなくサウナや小型プールまで完備された。当時としては破格の快適性で、長期航海中の士気と体力維持を想定した設計思想がうかがえる。

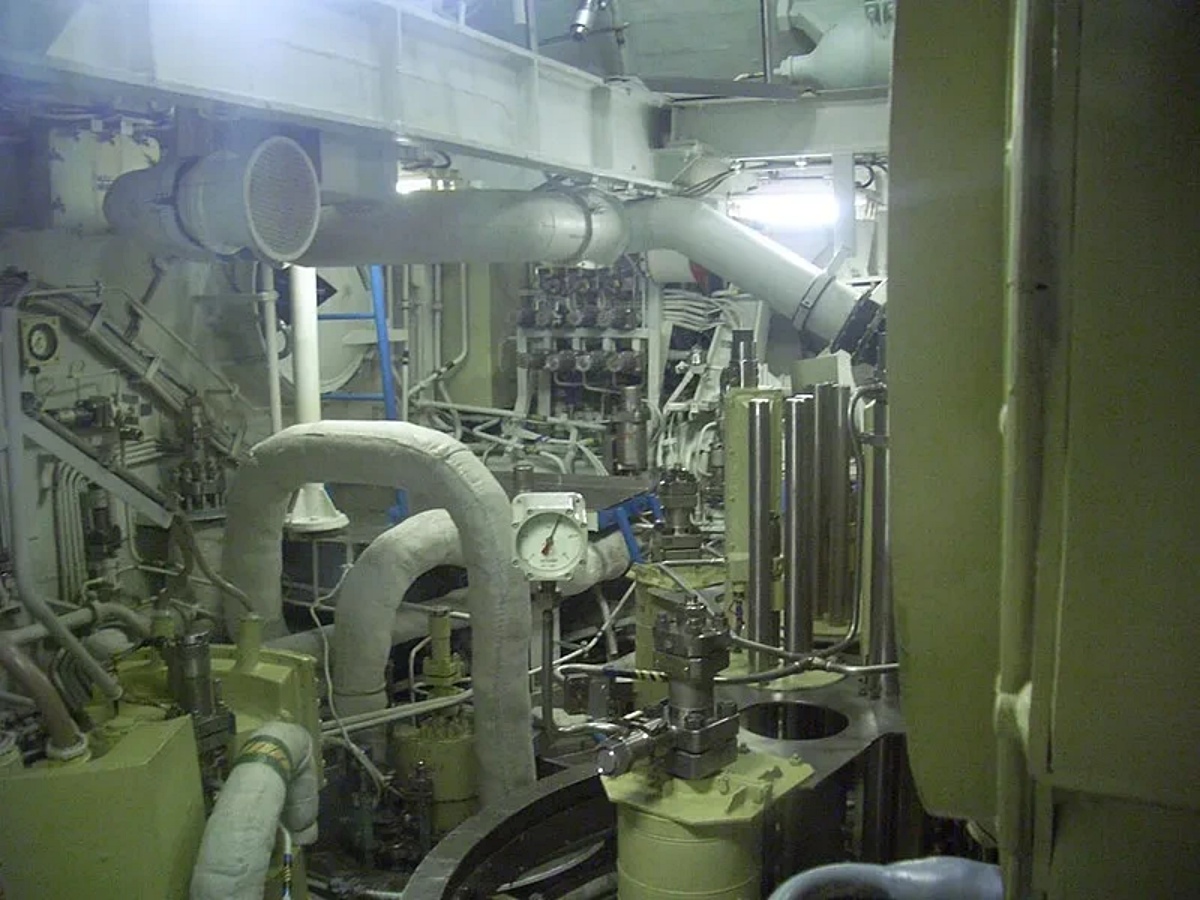

推進システムと船体外装にはラバーコーティングや衝撃吸収マウント、モジュール配置が導入され、潜航速度約27ノットを維持しながらも騒音を大幅に低減した。NATO側ソナー網をすり抜ける静粛性は同世代の原潜でも群を抜き、「海底で最も静かな巨艦」と評された。

冷戦終結後は維持費の高騰が問題視され、1990年代以降に順次退役が進行した。最後の1隻「ドミトリー・ドンスコイ」は2023年に任務を終え、現在はミサイル試験用プラットフォーム転用や記念艦・博物館化が検討されている。

タイフーン級が「地球半分を破壊できる」と形容されたのは誇張に聞こえるが、200発規模の核弾頭を搭載する潜水艦が洋上で同時に不可視の待機を続ける事実は、当時の核均衡を根底から支える威圧要素だった。1隻で全標的を同時破壊するわけではないものの、その存在自体が抑止の核心に位置した。

現在は海上戦力の第一線を退いたものの、巨大な排水量、多重圧力船体、極地潜航能力、乗員快適性、静粛性を統合したタイフーン級は、潜水艦設計と戦略ドクトリンの到達点として多くの教訓を次世代へ残した。冷戦史の象徴でありながら、潜水艦テクノロジーと抑止理論に与えた影響は今なお色あせていない。

コメント0