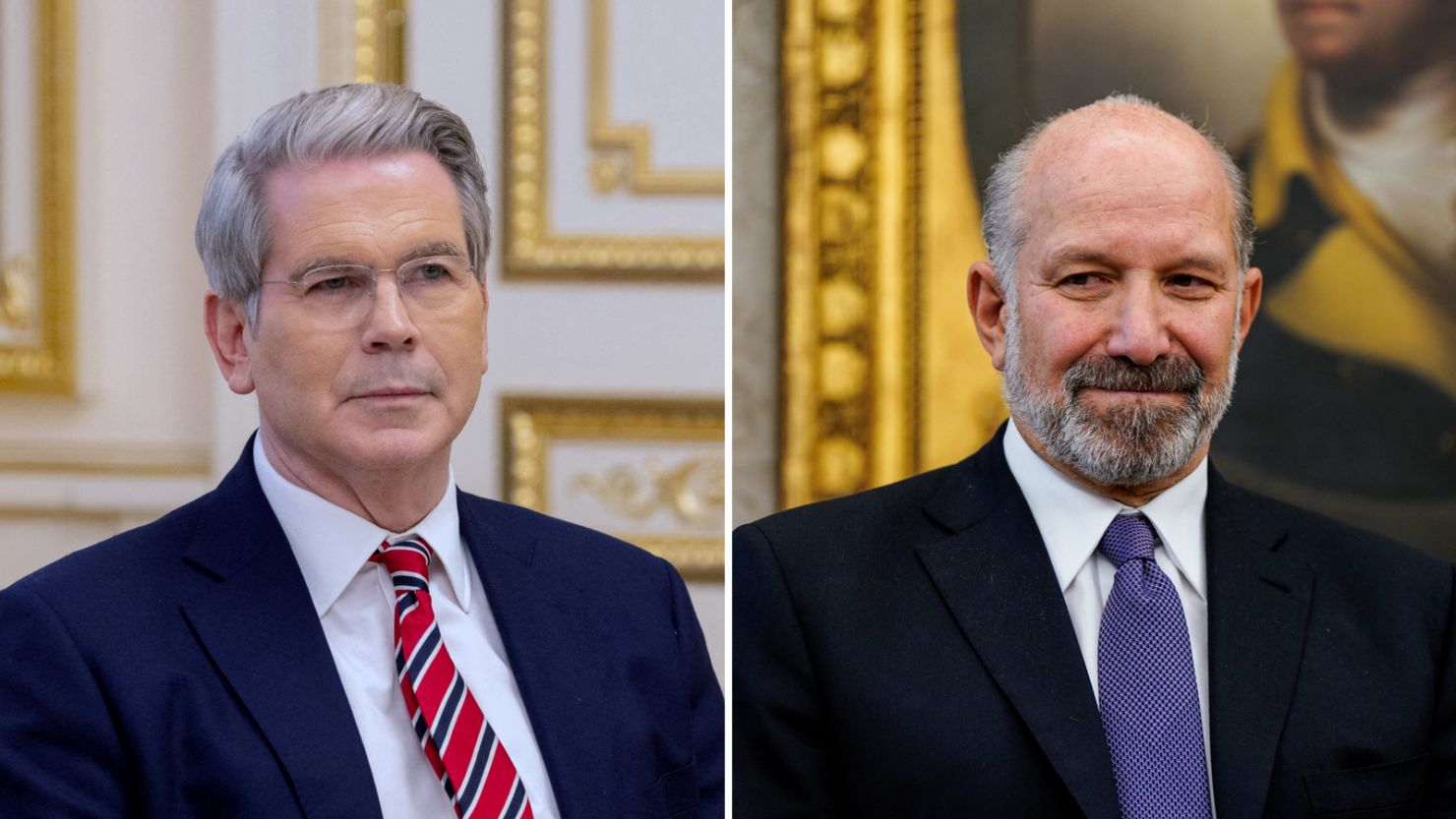

ドナルド・トランプ米大統領が主要国との関税交渉において、状況に応じてスコット・ベッセント米財務長官とハワード・ラトニック米商務長官を交互に前面に立たせる戦略を取っていることが注目されている。

4月以降の交渉の経過をたどると、トランプ大統領は交渉相手への圧力を高めたい場面ではラトニック長官を前面に立て、交渉の終盤や仕上げの局面ではベッセント長官を登場させる傾向が見られてきた。とくに中国や欧州連合(EU)との交渉では、ベッセント長官の出番が相対的に多く、その他の国々との交渉ではラトニック長官が主導するケースが目立っている。

こうした動きは、各国の経済規模や対米政策によって戦略を変えているとみられる。中国やEUは、米国に対して報復関税を課す、あるいはその構えを見せてきた国々であり、交渉もより慎重かつ計画的に進める必要があると判断されたとみられる。

両長官の交渉スタイルは対照的であり、現在、日本の経済再生相である赤沢亮正氏や、韓国の産業通商資源部のキム・ジョングァン長官らの交渉パートナーとなっているラトニック長官は、現場主義の「野戦司令官」タイプで、率直で遠慮のない発言が特徴とされる。

実際、日米協議が妥結した23日、ブルームバーグテレビに出演した際には、「こんちくしょう」などの強い表現を交えながら、日本側が提示した投資基金の案が「元々は自分の発案だった」と豪語した。さらに、CNBCの番組では「(日米交渉の妥結で)韓国が悔しがる声が聞こえてきた」と述べ、「韓国は『ああ、どうしよう』と思っただろう」と挑発的な発言を重ねていた。28日にはフォックス・ニュースで「韓国の官僚が私に会うためスコットランドまで飛んできた。どれほど必死だったかが分かる」と語り、交渉相手国への配慮に欠けるとの批判も出ている。

その一方で、表面的な強硬さとは裏腹に、交渉の準備や分析においては極めて綿密な一面も持ち合わせているという。たとえば、日米合意が目前に迫った際には、日本側代表団がトランプ大統領と面談する前日に約3時間にわたって事前のリハーサルを行い、交渉戦術を細かく指導したとされる。朝日新聞によれば、ラトニック長官はこの場で「交渉カードは少しずつ出していくこと」「何かを求めるときには、代わりに何かを差し出す姿勢が重要だ」と助言したという。

一方で、「エリート司令官」と称されるベッセント長官は、落ち着いた語り口調と抑制された物腰が特徴とされている。時に強い表現を交えることもあるが、ラトニック長官のように極端または無礼な発言をすることはほとんど見られないという。

ベッセント長官は主に交渉全体の流れや進捗、日程などについて言及することが多く、「我々は有利な立場にある」といったように詳細を語らずに曖昧に表現するスタイルを取っている。相手を強く追い込むというよりも、「Aランクの提案を受けた」や「良い流れが続いている」といった肯定的なニュアンスで、圧力をかけながらも説得する手腕が光っている。

コメント0