ラーメン・お菓子・炭酸飲料などの超加工食品を頻繁に摂取すると、脳の構造が変化し、過食を助長する可能性があるという研究結果が発表された。

6日、科学専門メディア「SciTechDaily」は、カナダのマギル大学とフィンランドのヘルシンキ大学の共同研究チームが行った研究結果を紹介した。研究チームは、UKバイオバンクに登録された3万3654人のデータを活用し、脳をスキャンして分析した結果、超加工食品の摂取と脳の構造変化の間に有意味な関連性があることを確認した。

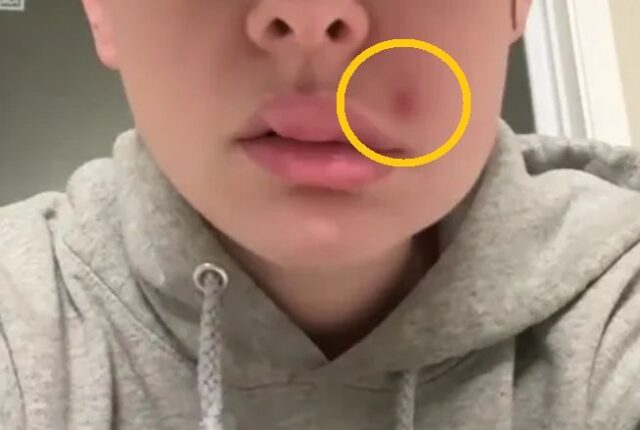

超加工食品とは、乳化剤、うま味調味料、人工甘味料、防腐剤などの化学成分を含む製品のことで、ラーメン、お菓子、シリアル、炭酸飲料、加工肉などが代表的である。これらの食品はカロリー・ナトリウム・添加糖が高い一方、必須栄養素が不足していることが多い。

参加者は脳の撮影前に、合計5回にわたり24時間の食事評価を行い、200種類以上の食品や飲料の摂取量を記録した。

その後、MRIで脳を分析した結果、超加工食品の摂取によって、食欲調整に重要な視床下部で構造的変化が起こることが明らかになった。また、側坐核、淡蒼球、被殻、扁桃体なども影響が及んでいた。

研究チームによると「超加工食品を多く摂取するほど、視床下部での平均拡散率(MD)が低下する傾向が見られた。これは細胞密度が増加したことを意味している」とし、「新陳代謝が変化によって満腹感を感じにくくなり、過食や体重増加につながる可能性がある」と説明した。

今回の研究は、超加工食品が新陳代謝や体重だけでなく、食欲を調整する脳の部位にも変化をもたらす可能性を示している。研究チームは、これらの変化が単なる肥満や炎症によるものではなく、超加工食品そのものと直接的に関係している可能性を強調した。

ヘルシンキ大学の共同第一著者、アルセン・カニャミブワ博士は「超加工食品の摂取を減らし、食品製造に関する規制基準を強化することが、公衆衛生の向上にとって重要な対策になる可能性がある」と指摘した。

コメント0