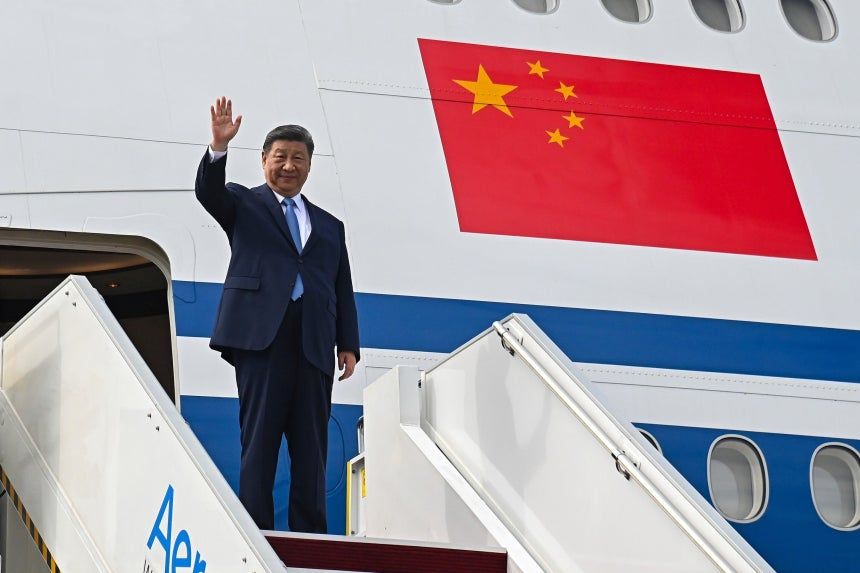

「習近平後継は2032年以降」中国、後継者不在の10年に突入

習近平中国国家主席の長期政権が終わりを迎える中、後継者をめぐる激動が予想されるとの指摘が出ている。米国の有力外交専門誌「フォーリン・アフェアーズ」の9・10月号(2025年)では、中国がここ10年余り続いた「権力固め」の時代を経て、「後継者継承」という最も危険な局面に入ったと分析した。

ブラウン大学国際公共政策大学院のタイラー・ジョースト教授とイェール大学政治学部のダニエル・マッティングリー教授は寄稿で、「すべての権威主義政権において権力継承は最大のリスク要因であり、中国共産党も例外ではない」と述べ、「継承過程での混乱は中国のみならず国際情勢全体を揺るがしかねない」と警告した。

両教授は習主席が後継者選びに直接介入し、影響力を行使するとみている。習主席は毛沢東や鄧小平に似た強力な一人支配体制を築いており、権力継承も彼らの前例に倣う可能性が高いという。習主席以前の権力継承は軌道に乗らなかったことが多く、毛沢東の後は華国鋒、鄧小平、江沢民へと政治的な交渉や強権での権力移譲が行われたとされる。この過程では勢力の粛清や政治的な不安定さが繰り返されてきた。胡錦濤は唯一平和的に権力を譲ったとされるが、この過程も対抗馬であった薄熙来の劇的な失脚により影を落としている。

両教授は「習主席も自身が築いた政治的遺産を継ぐ人物を直接選ぼうとするだろう」とし、「単に政治信念が似ている人物を選ぶだけでなく、ほかの競争者をすべて排除し、権力を安定的に維持できるか検証する複雑な過程が続く」と分析した。

習主席は2018年の憲法改正で国家主席の任期制限を撤廃した。2022年11月の中国共産党中央委員会第6回全体会議では、「個人崇拝禁止」や「終身執政禁止」といった党の決議文の条項が削除された。2023年には国家主席職の3期目に入り、中国最高指導者の「10年・連任」という慣例を破った。この間に習主席の後継者候補とみられた政治有望株たちは育たず、粛清された。

習主席以前、毛沢東と鄧小平は有力な後継者候補とされていた劉少奇や胡耀邦を排除した。彼らは独自の政治勢力を形成し得る大物として排除対象となった。中国の政治構造は、若く有能な人物が長期的に安定した権力継承の準備をするのが難しい構造だと両教授は指摘し、「習主席に脅威を与えない範囲で中国式の政治権力を操作できる後継者が現れる可能性はほぼない」と結論付けている。

このため、少なくとも2032年までは習主席が中国を率いると両教授は予測する。習主席の3期目は2027年に終了するが、2027年に開かれる中国共産党第21回全国代表大会で4期目が認められれば、新たな5年任期の終わりは2032年になるという。

しかし、2032年以降も後継体制をめぐる混乱は続く可能性が高いとみられている。現在の共産党最高指導部である政治局常務委員7人のうち、李強首相や蔡奇第一書記らは2032年まで習主席が在任すれば70代となり、10年連続の慣例に照らせば長期的に指導者を務めるのは難しい状況である。また、他の常務委員の丁薛祥副総理は地方行政の経験に乏しく、上海市委書記の陳吉寧は次期国家主席の必須とされる常務委員経験を欠いている。常務委員会は中国を実質的に動かす最高権力機関で、習主席自身も総書記就任5年前に常務委入りし、後継者としての経験を積んできた。

この流れから、習主席は2032年になっても高齢の過渡的指導者を据えるか、政治的反発を押し切って経験不足のダークホースを起用せざるを得ない状況に陥る可能性がある。いずれも中国政治に大きな不安をもたらす恐れがあり、中国軍部が習近平以降の後継者を支持するかも不透明だという。

不安は中国国内にとどまらない可能性があるという。両教授は習主席が政治的遺産完成のため、台湾統一をめぐる軍事的賭けに出る可能性を指摘した。戦争を通じて自身の深い軍事的基盤を示し、軍内での影響力を強めて国内政治基盤を固める狙いがあると分析している。特に「残された時間が少ない」と感じるほどリスクを取る傾向が強まると警告した。

米国をはじめ国際社会はどう対応すべきかについて、両教授は軽率な介入を戒めている。中国指導部は1989年の天安門事件を未だに「西側の陰謀」と主張しており、米国など西側が中国の権力継承過程に介入すれば予期せぬ緊張激化を招く恐れがある。

代わりに米国はこの動きを綿密に注視し、習近平以降の中国で起こりうる「急激な路線転換」に備えるべきだと提言した。毛沢東の後に鄧小平が登場し「改革開放」という劇的な方針転換を果たした事例が象徴的である。鄧小平は当時「改革しなければ党は行き詰まる」と述べ、急進的な変化を志向した。習主席の後継者も同様の結論に達する可能性があるという。

コメント0