デスクの高さを自由に調整できる「スタンディングデスク」について、その健康効果は期待されていたほど高くないことが新たな研究で明らかになった。単に「座る」姿勢から「立つ」姿勢に切り替えるだけでは、心血管疾患のリスクを十分に下げることは難しいという。

オーストラリアの非営利学術メディア「ザ・カンバセーション」によると、オーストラリアのシドニー大学の研究チームが8万3000人以上を対象に、数年間にわたり座位時間・立位時間・身体活動量を詳細に分析した。

これまでスタンディングデスクは、「座ることは新しい喫煙」とも言われるほど、肥満・糖尿病・心疾患の予防策として注目されてきた。座る時間を簡単に減らせるという利点から人気を集めたが、その長期的な効果を示す科学的根拠は十分ではなかった。

参加者は、複数年にわたって座位時間、立位時間、及び身体活動量を測定する機器を装着した。解析の結果、1日10時間以上座っていると、心臓病および脳卒中のリスクが高まることが判明した。 しかし、立位時間が長いからといってリスクが低下するわけではなかった。むしろ、長時間立っているほど循環器疾患のリスクが増加する傾向が見られた。

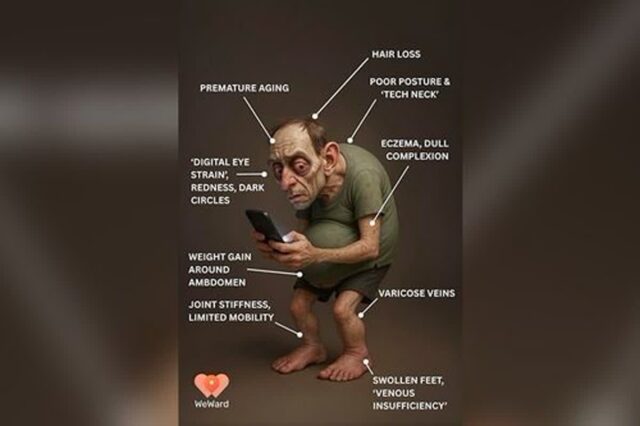

研究チームはその理由として、長時間の立位によって足に血液が滞留し、静脈瘤などの症状を引き起こす可能性があると説明。また、立っている間に軽い動きを取り入れると、血糖値などの健康指標が改善されることも確認された。別の研究でも、座る・立つを繰り返したり、合間に歩く習慣を持つ方が、単に立っているだけの場合よりも効果的であることが示されている。

同メディアは、「座る時間を減らすこと自体は重要だが、立ちっぱなしも万能ではない」と指摘した。体は、座る・立つといった静的な姿勢よりも、定期的な動きに対してより良い反応を示すという。ただし、今回の研究は観察データに基づくもので、明確な因果関係を断定することはできない。さらに、平均年齢61歳の参加者による結果であるため、若年層に事件結果をそのまま適用するのは注意が必要だと伝えている。

コメント0