4月以降、クマの襲撃により13人が死亡するという過去最多の被害が発生し、「クマが凶暴に進化したためではないか」とする分析が出ている。

9日付のジャパンタイムズなどによると、以前からアメリカなどと比べても、クマによる死亡率が著しく高い傾向にある。

2008年以降、アメリカではクマによる年間死亡件数が平均2件未満で推移しているのに対し、日本では年間平均約3件に達している。人口規模を考慮して単純に比較すると、日本人がクマに襲われて命を落とす確率はアメリカ人の約4.2倍に上るという。

ジャパンタイムズは「高い死亡率は最近の現象というより、むしろ歴史的な現実だ」とし、その要因としてクマの個体密度の高さを挙げた。

現在、北海道に約1万3,000頭のヒグマ(ウスリーヒグマ)が生息し、本州と四国には約5万頭のツキノワグマ(アジアクロクマ)がいると推定されている。北米では黒クマが26平方キロメートル当たり1頭の割合で生息するのに対し、日本では7平方キロメートルに1頭の割合だという。

東京農業大学の山﨑晃司教授は、「日本は世界で最もクマの襲撃件数が多い国の一つだろう。アジアでも単位面積あたりの個体密度が最も高い」と指摘した。

また、北海道大学の坪田敏男教授は、「日本の国土の約7割は森林で覆われており、人々は山に隣接した平地に暮らしている。そのため、クマの生息地と人間の生活圏が重なり、クマが住宅地に出没しやすい環境ができている」と説明した。

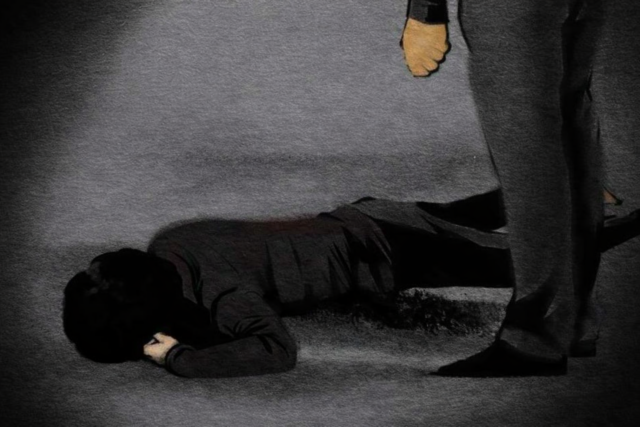

さらに、日本のクマが特に攻撃的な気質を進化の過程で獲得した可能性もあるという。

米地域メディア「カウボイ・ステーツ・デイリー」は、クマ研究者フランク・ファン・マーネン氏の見解として「日本のツキノワグマは、かつてアムールトラが生息していた大陸で進化し、ネコ科の捕食者に対抗して『死ぬまで戦う本能』を発達させた可能性がある」と伝えた。

ファン・マーネン氏はまた、「北米のアメリカクロクマは非常に温和で、ほとんど攻撃的ではない。人間に関わる危険を察すると多くの場合は退く傾向にある。こうした違いが、日本で人間への攻撃が多発する一因になっている可能性がある」と指摘している。

同紙は、アムールトラの脅威のもとで進化したヒグマもまた、狡猾で気性の荒い特性を備えていると付け加えた。

一方、ジャパンタイムズは「日本の『カワイイ文化』が個体数調整の妨げになっている可能性がある」とも報じた。クマを「かわいい」と好む都市部の人々が被害実態を考慮せず、捕獲や駆除に反対する傾向があるという。

実際、8月には北海道のヒグマ対策室に「クマを殺さないで」とする抗議電話が10日間で120件以上寄せられたとメディアが報じている。

山﨑教授は、「クマ1頭が駆除されると、行政機関や猟友会などにクマを『かわいそうだ』と講義する電話が殺到する。こうした認識の分断が、将来的に大きな課題となる恐れがある」と懸念を示した。

コメント0