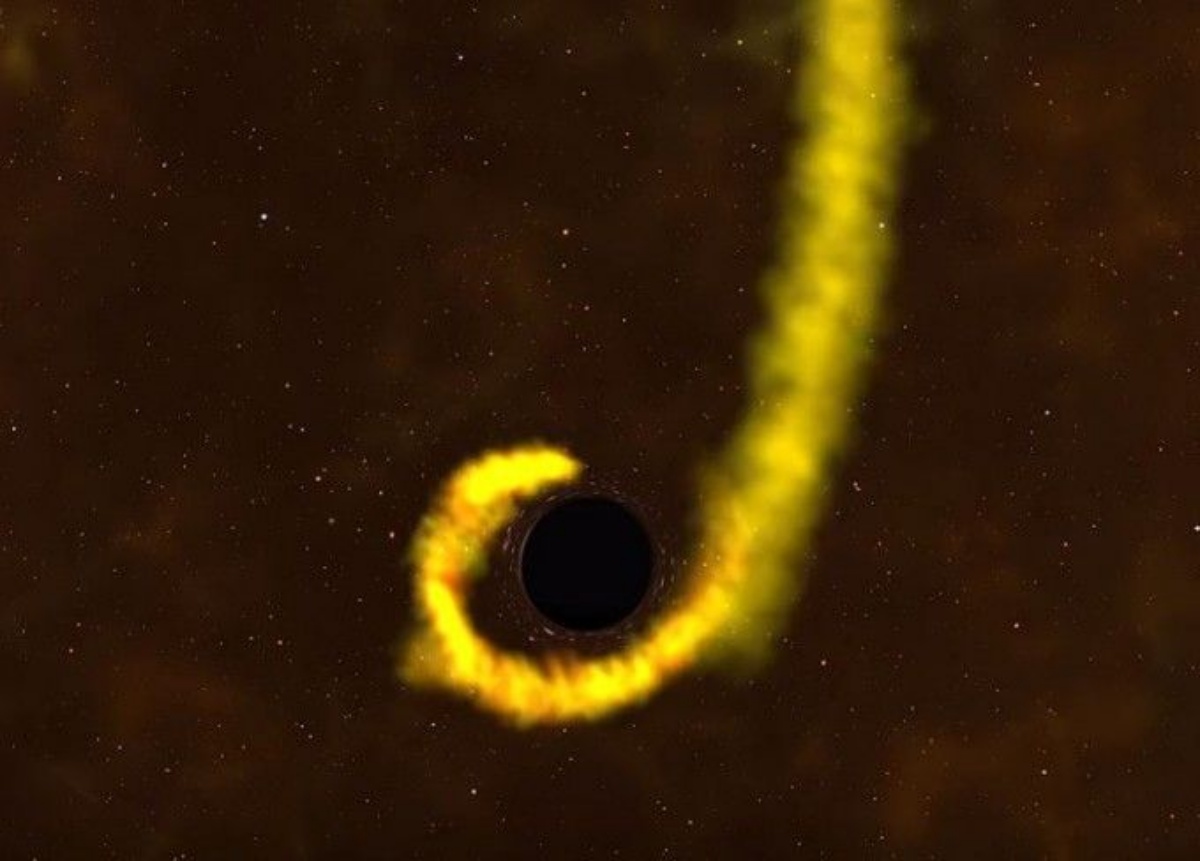

ブラックホールに星が麺のように細長く引き伸ばされ、吸い込まれていく瞬間が観測された。

米航空宇宙局(NASA)は27日、米カーネギー研究所のトーマス・ホロイエン研究員らのチームが、NASAの次世代宇宙望遠鏡「TESS(トランジット系外惑星探査衛星)」を用いて、星がブラックホールに吸い込まれる瞬間をとらえることに成功したと発表した。研究成果は同日、国際学術誌『アストロフィジカル・ジャーナル』に掲載された。

ブラックホールが星を飲み込む際、星は「潮汐力(ちょうせきりょく)」によって麺のように長く引き伸ばされながら崩壊していく。この現象は「潮汐破壊(tidal disruption)」と呼ばれる。潮汐力とは、重力を受ける天体が大きい場合に生じる力で、ブラックホールに近い部分と遠い部分で受ける重力に差が生じることで、天体全体が引き裂かれるような力が働く。

この潮汐破壊現象は、今年1月29日、超新星観測国際ネットワーク「ASAS-SN(全天自動超新星探索)」の望遠鏡によって初めて観測され、「ASASSN-19bt」と命名された。潮汐破壊によって放たれる光と、星が爆発して発生する超新星の光は初期には区別がつきにくいが、潮汐破壊の場合は光の明るさが比較的一定のペースで増していくという特徴があり、長期的な観測によって識別が可能となる。

今回はTESSが事前にこの現象を観測していたため、潮汐破壊であることを正確に判断できた。TESSは「セクター」と呼ばれる空の領域を27日間連続で観測する方式をとっており、NASAによると、今回の現象が初めて観測される以前の1月21日から、該当領域を監視していたという。研究チームはTESSが記録した光の明るさのデータを分析し、今回の現象が潮汐破壊であることを確認した。

この星を破壊した超大質量ブラックホールの質量は、太陽の約600万倍にのぼると推定されている。地球からおよそ3億7,500万光年離れた銀河の中心に位置しており、破壊された星の大きさは太陽に近いとみられている。

研究チームはこの潮汐破壊の過程において、星の温度が摂氏4万度から2万度へと急激に低下する現象も観測した。ホロイエン研究員は「理論上は予測されていたが、潮汐破壊の初期段階で温度の低下が実際に観測されたのは今回が初めてだ」と述べている。

潮汐破壊は、天の川銀河規模の銀河で1万年〜10万年に1度の頻度でしか起こらない極めて稀な現象とされる。一方、超新星はおよそ100年に1度観測されるとされており、潮汐破壊はその数十倍以上珍しい。これまでに観測された潮汐破壊の事例はおよそ40件にとどまる。

ホロイエン研究員は「今回観測された潮汐破壊の初期データは、こうした爆発的現象の物理的メカニズムを解明する上で極めて重要な資料になる」と話している。

コメント0