「世界最大級」ベラ・C・ルービン天文台、銀河の尾を捉えた

巨大銀河によって破壊された矮小銀河が残した残骸と推定

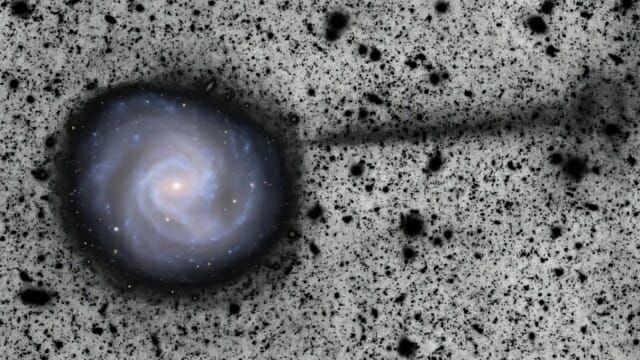

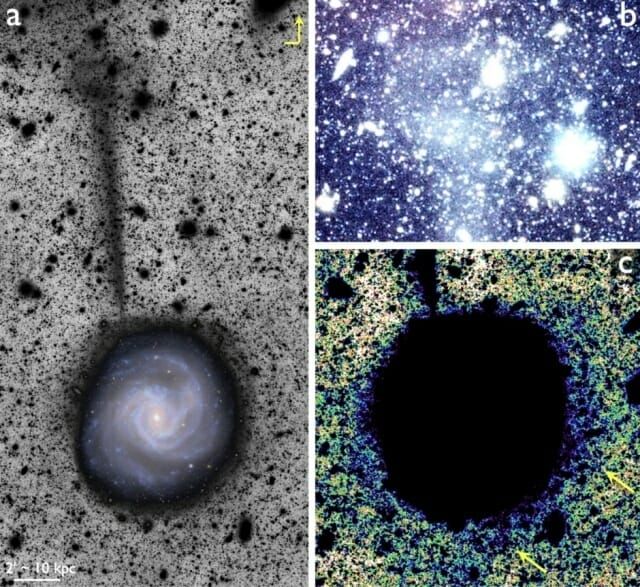

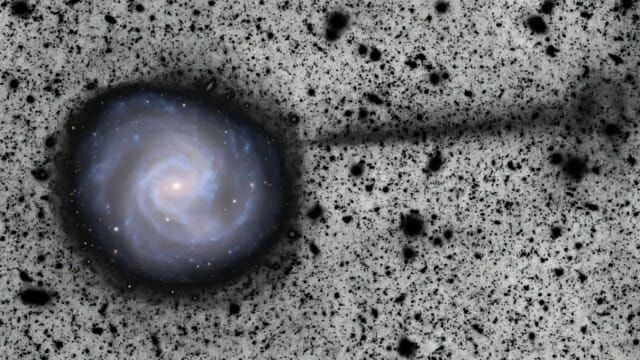

最近試験観測を開始したベラ・C・ルービン天文台が、「メシエ61」(M61、NGC 4303としても知られる)から約16万3,000光年に及ぶ巨大な「恒星ストリーム」を捉えたと、科学専門メディア・ライブサイエンスが16日(現地時間)に報じた。

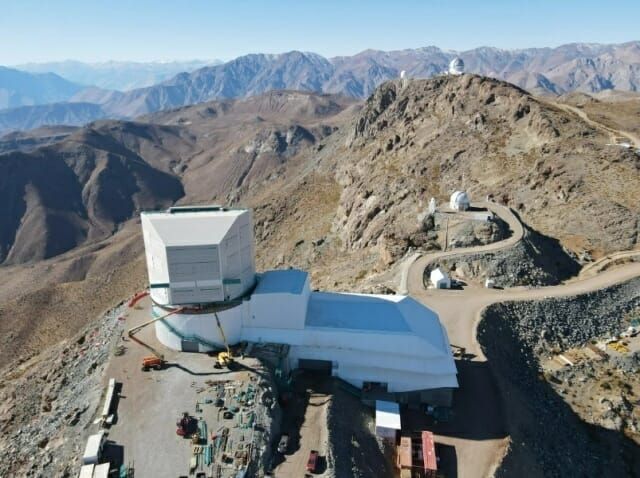

チリにあるベラ・C・ルービン天文台は、これまでの望遠鏡の中で最大級となる視野(3.5度)を持ち、3日ごとに南半球の空全体を撮影できる。一度に撮影できる範囲は満月の45倍に達し、満月の1%しか撮影できないハッブル宇宙望遠鏡や、約75%の範囲を撮影するジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡と比べても圧倒的な規模だ。

ベラ・C・ルービン天文台は、最大径8.4メートルの3枚の大型反射鏡、1.65メートルの3枚のレンズ、32億画素のデジタルカメラ、そして近紫外線から近赤外線まで捉える6種類のフィルターを備えた超大型観測装置だ。

今回撮影された棒渦巻銀河メシエ61は、長年研究されてきた比較的よく知られた銀河だ。しかし、ベラ・C・ルービン望遠鏡の卓越した感度により、研究チームは今回初めて「銀河の尾」と呼ばれる恒星ストリームを確認することができた。

研究チームは「数十年にわたり数多くの観測が行われてきたにもかかわらず、このような恒星ストリームが発見されたのは初めてだ。ルービン天文台の画像解像度と感度が従来の望遠鏡を圧倒した結果だ」と説明している。

今回観測された恒星ストリームは約16万3,000光年と、我々の銀河の直径に匹敵する規模で、銀河内の多くの恒星ストリームを大きく上回る。

粉を振りかけたような長く伸びる淡い痕跡は、メシエ61の強い重力によって破壊された矮小銀河の残骸とみられる。研究チームは、この破壊過程が約1,000万年前にメシエ61で始まった「爆発的星形成」の引き金となった可能性があると指摘する。こうした衝突が銀河内部の恒星形成を促し、活発な星生成活動を説明する手がかりになり得るという。

今回の研究成果は先月末、論文の事前公開サイト「arXiv」で公開されており、近日中に米国天文学会の研究誌「American Astronomical Society Notes」で発表される予定だ。

研究者らは「メシエ銀河を取り巻くこれほど巨大な構造が、これまで見落とされていたのは驚くべきことだ」と述べ「今後ルービン天文台の観測データが蓄積されれば、他の銀河でも多様な下部構造が次々と見つかるだろう」と期待を示した。

ルービン天文台は近く、10年にわたる大規模光学探査(LSST)任務を開始する予定で、この期間に超高解像度の宇宙画像を大量に取得する計画だ。

コメント0