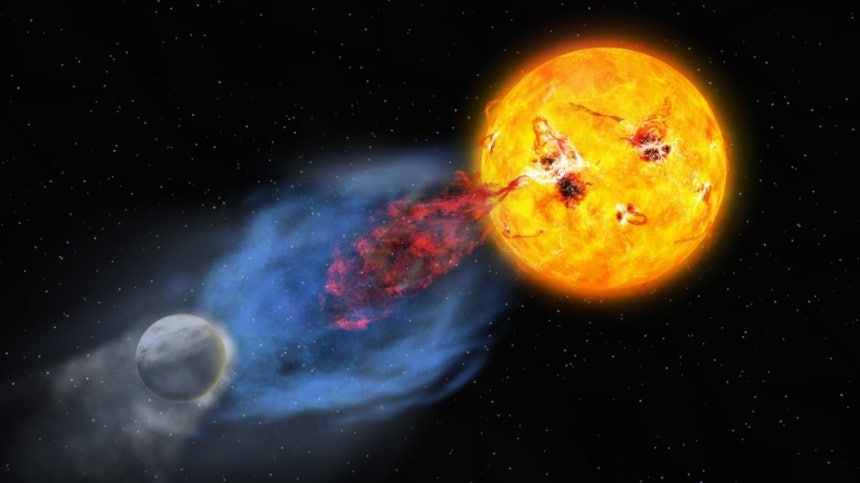

過去の太陽嵐が非常に強力かつ頻繁で、地球上の生命体の生息環境に多大な影響を与えたという事実を裏付ける研究結果が発表された。太陽嵐は太陽で爆発的に明るくなるフレアと、それに伴い惑星間空間に放出される巨大なプラズマ塊であるコロナ質量放出を総称する現象である。太陽嵐は地球の高層大気と磁気圏に影響を与え、宇宙天気現象を左右している。

過去の太陽嵐は現在よりもはるかに強力で頻繁に発生し、地球の大気を剥ぎ取り、強力な宇宙放射線を生み出すことで、地球上の生物の生息環境に極めて深刻な脅威をもたらしたと考えられる。しかし、過去の太陽活動を直接観測や実験で知ることはほぼ不可能である。

科学者たちは代替策として、過去の太陽に似た外部の恒星を観測する方法を見出した。りゅう座EK星は、太陽が1億年未満の若い頃の姿と非常に似ている。科学者たちはこの星を地上から観測し、コロナ質量放出の手がかりを発見することに成功した。しかし、予想に反して、この星からの噴出速度が十分に速い例は稀であり、強力なコロナ質量放出が本当に頻繁に起こるのか疑問が生じた。

韓国・ソウル大学校物理天文学部のチェ・ジョンチョル教授チームが参加する国際共同研究チームは、ハッブル宇宙望遠鏡と韓国および日本の地上望遠鏡を同時に運用し、りゅう座EK星の共同観測を実施した。ソウル大学の研究チームは、韓国天文研究院が運営する普賢山天文台の高分散エシェル分光器を用い、可視光の分光観測を行った。

この共同観測により、国際研究チームは、りゅう座EK星におけるコロナ質量放出が多重温度プラズマで構成されているという観測的証拠を世界初で確保した。研究チームは、ハッブル宇宙望遠鏡の紫外線分光器で、温度が10万Kの暖かいプラズマが秒速300から500キロメートルで放出される瞬間を捉え、さらに10分後に普賢山天文台の高分散分光器で、温度が1万Kの冷たいプラズマが秒速70キロメートルで持続的に放出されていることを確認した。

暖かいプラズマは冷たいプラズマよりもはるかに多くのエネルギーを運んでおり、これは冷たいプラズマの観測のみから推定するよりも、当該星においてより強力な恒星風が頻繁に発生していることを示唆している。これにより、太陽においても過去には強力な太陽嵐が頻繁に発生していたと推測できる。

チェ教授は「初期の若い太陽において発生する強力かつ頻繁な太陽嵐は、初期地球の磁気圏と大気を剥ぎ取り、大量の宇宙放射線を生み出すことで、地球上の生命体の出現と生息環境に影響を与えたと考えられる」と述べた。

コメント0