高齢者がどんな家に住むかが命に直結する可能性があるという研究結果が出た。東京科学大学の海塩渉助教授の研究チームは、賃貸アパートや一戸建てに住む高齢者は、持ち家のアパート居住者よりも心血管疾患による死亡リスクが大幅に高いことを明らかにした。

その原因は「部屋の温度」にある。家の中が寒く、室内温度が不安定であれば、心臓にかかる負担は大きくなるのである。

「家の温度が寿命を左右する」

世界保健機関(WHO)は2018年に発表した「住宅と健康に関するガイドライン」で、「寒い家は脳卒中や心臓病の発生率を高める」と警告している。寒さに晒されると血圧が上昇するが、これが心血管疾患の主要な原因となる。

この流れを受け、日本は2024年に改訂した「循環器病診療ガイドライン」に住環境を公式な危険因子として取り入れた。医療界は「心臓の健康は病院ではなく、家から始まる」と考えている。

3万8000人の追跡調査…「原因は冷気と温度の不安定さ」

研究チームは平均年齢73.6歳の高齢者3万8731人を6年間に渡って追跡調査した。その結果、賃貸アパート居住者は持ち家のアパート居住者よりも心血管疾患による死亡リスクが1.78倍、男性の場合は2.32倍高いことが明らかになった。研究期間中に心血管疾患で死亡した人は881人(2.3%)だった。最も安全な居住形態は持ち家のアパートで、最もリスクが高かったのは賃貸アパートであった。この研究は国際学術誌『BMJ Public Health』に掲載された。

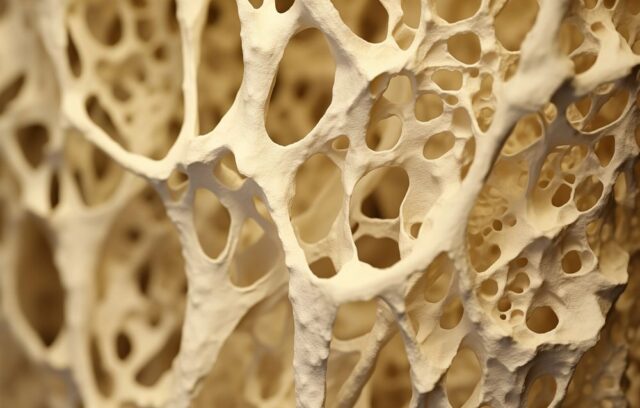

研究チームは住宅構造と断熱性能の違いに着目した。一戸建て住宅は四方が外気にさらされるため、熱損失が大きく、室内温度の変動幅も広い。一方、アパートは隣接する世帯に囲まれているため、熱が保たれる。賃貸アパートの場合、とくに断熱が不十分である。「分離されたインセンティブ」、すなわち断熱改善費用は家主が負担するが、利益は入居者が享受するため、投資意欲が低いのが原因である。実際、日本の賃貸住宅で二重窓や複層ガラスが設置されている割合は15%に過ぎず、持ち家(38%)の半分にも満たない。中国の研究でも、賃貸住宅居住者の室内温度は持ち家に比べ平均で1.76度低かった。

「男性が特に影響を受けやすい」…高血圧と血圧変動性がカギ

心血管疾患リスクが最も高いのは、賃貸アパートに住む男性であった。日本高血圧学会のガイドラインによれば、60~70代の男性の平均収縮期血圧は同年齢層の女性よりも高い。血圧が高い状態で室内温度が大幅に変動すると、血管が繰り返し収縮し、死亡リスクが急激に上昇する。

WHO「室内温度は18度以上を維持せよ」推奨…専門家は「住居の質は健康問題だ」と指摘

研究チームは、WHO基準に従い室内温度を最低18度以上に保ち、断熱性能を向上させれば、男性および高齢者の心血管死を大幅に減少させると提案した。研究チームは「質の高い住環境の普及政策は、心血管健康の改善のみならず、省エネや気候変動対策にも寄与する『地球健康戦略』である」と強調した。

ある保健政策の専門家は、「今回の研究は単なる住居格差ではなく、健康格差という構造的な問題を示している」と述べ、「高齢者向けの住居における断熱機能の強化と室内温度基準の法制化が急務である」と指摘した。さらに、「冬季の保健所は体温管理だけでなく、室内温度のチェックや保温用品の支援など、『住居健康管理サービス』へとその領域を拡大すべきだ」と提案した。

コメント0