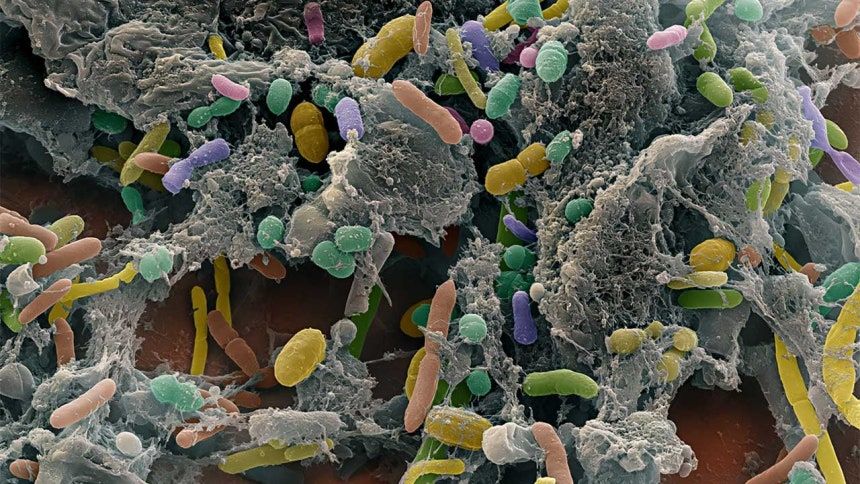

幼少期の腸内に存在する微生物(マイクロバイオーム)が、将来的に不安やうつなどの情緒的な問題を引き起こすリスクに影響を与える可能性があることが分かった。

米ロサンゼルスのカリフォルニア大学(UCLA)保健医療センターの研究チームは、幼少期の腸内細菌の構成と、小学校時代の感情に関わる脳の神経ネットワーク、さらに不安やうつ症状との間に有意な関連性があることを明らかにした。この研究成果は30日、国際学術誌「ネイチャー・コミュニケーションズ」に掲載された。

研究によると、生後2歳前後の子どもの腸内にクロストリジウム目(Clostridiales)やラクトノスピラ科(Lachnospiraceae)に属する細菌が多いほど、小学校入学前後(7歳頃)に不安やうつ症状を示す可能性が高かったという。これらの細菌群は、成人を対象とした研究でもストレス反応やうつ病との関連が指摘されている。

研究チームはこの現象をいわゆる「腸-脳相関(gut-brain axis)」として説明した。腸と脳が微生物を介して相互に情報をやり取りしており、腸内細菌が脳の感情処理ネットワークに影響を与え、時間の経過とともに精神的健康に反映されるという。以前から、腸内微生物は単に消化を助けるだけでなく、感情やストレス反応にも影響を及ぼすことが報告されている。

今回の研究では、シンガポールで実施された「健康な成長プロジェクト(GUSTO)」のデータを活用した。研究チームは、55人の子どもから生後2歳時に採取した便サンプルを分析して腸内微生物の構成を調べ、6歳時にはMRIで脳の感情関連ネットワークの接続状態を確認した。さらに7歳半の時点で保護者にアンケートを実施し、子どもの不安傾向や抑うつ傾向を評価した。

研究を主導したUCLA心理学部のブリジット・キャラハン教授は「幼少期の腸内微生物が、学校生活期の精神的健康の形成に影響を及ぼす可能性を示す初期的な証拠だ」と述べた。そのうえで「この関連が因果関係として確認されれば、食事の改善やプロバイオティクス(善玉菌)の摂取といった比較的簡単な方法で、子どもの心の健康を守る手段を見いだせるかもしれない」と期待を示した。

ただし、今回の研究は観察研究であり、細菌が実際に精神健康に影響を与えたことを証明したわけではない。研究チームは今後、特定の細菌がどのように脳の発達に影響するのか、またそれを制御する方法について詳しく解明していく予定だという。

キャラハン教授は「今後は、どの細菌が具体的に影響を及ぼしているのかを明らかにすることが重要だ」とし、「それが分かれば、腸内環境を調整することで不安やうつを予防できる可能性がある」と述べた。

コメント0